SQC

マハラノビス・タグチ(MT)システムの考え方とは?<2021年05月14日>

人工知能を実現する手段には、深層学習に代表される人間の脳機能を模擬する方法のほか、相関や標準偏差を利用する方法があります。MTシステムは後者の方法で、ものづくりの現場で特に活用され、深層学習では得られない利点が再発見されています。たとえば、人間に理解しやすい結果を得られる点や未知の異常発見に強い点などです。

本セミナーでその基礎と活用方法を学びませんか?

■ MTシステムの考え方と機能

MTシステムは、パターン認識や予測のための技術です。

その利用は、それほど難しくはありません。エクセルでも実施できますし、専用ソフトウェアも揃っています。

MTシステムの考え方と機能を3つご紹介します。

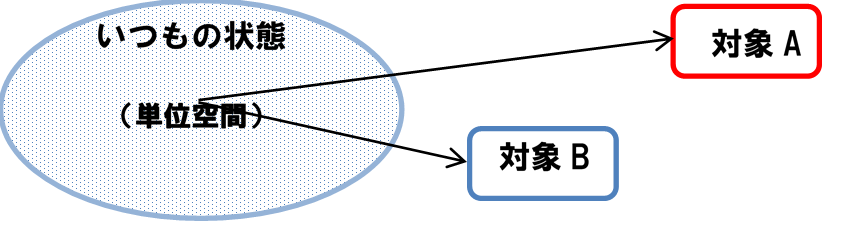

単位空間(正常空間)

人間が工程や製品について良否判断する場合、「いつも通りか?」と考えるのが普通です。日常の挨拶で例えるなら「変わりはありませんか?」ということです。

MTシステムでは、“いつもの状態・正常状態・頻度の多い状態”を基準とします。その状態を「単位空間」と呼びます。そこからの距離、すなわちパターン相違の程度を、距離として求めるのが、MTシステムの基本です。

認識・予測特性の良さの評価

品質工学では、システムや部品の素性の良さを「SN比」で評価します。MTシステムによるパターン認識や予測の良否も、SN比により適切に判断することができます。

原因の診断

直交表を使うことにより、異常の原因をいち早く診断することができます。「どの計測値に問題があるのか」、「どの計測値のバランスが崩れているのか」をビジュアルに把握することができます。

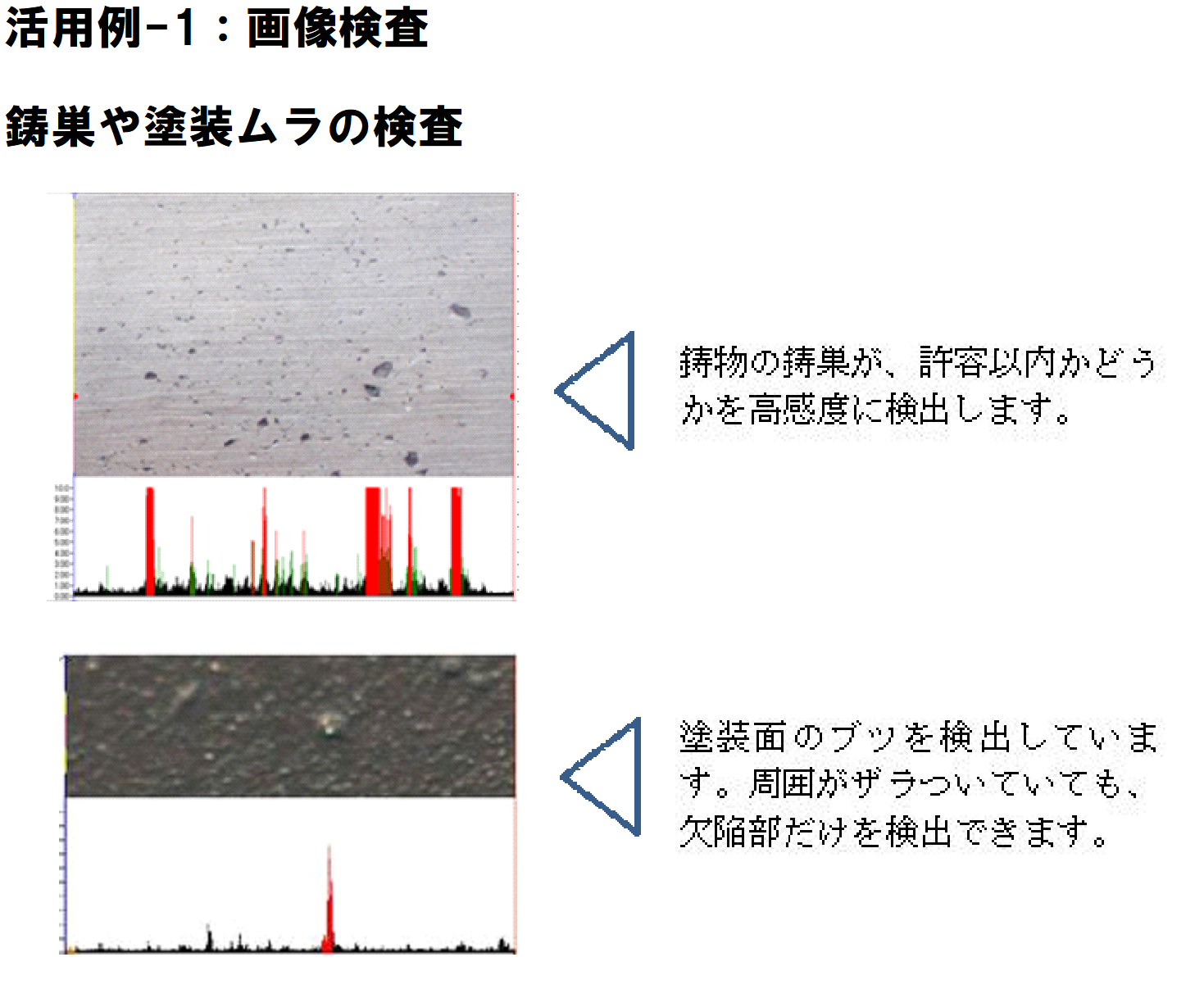

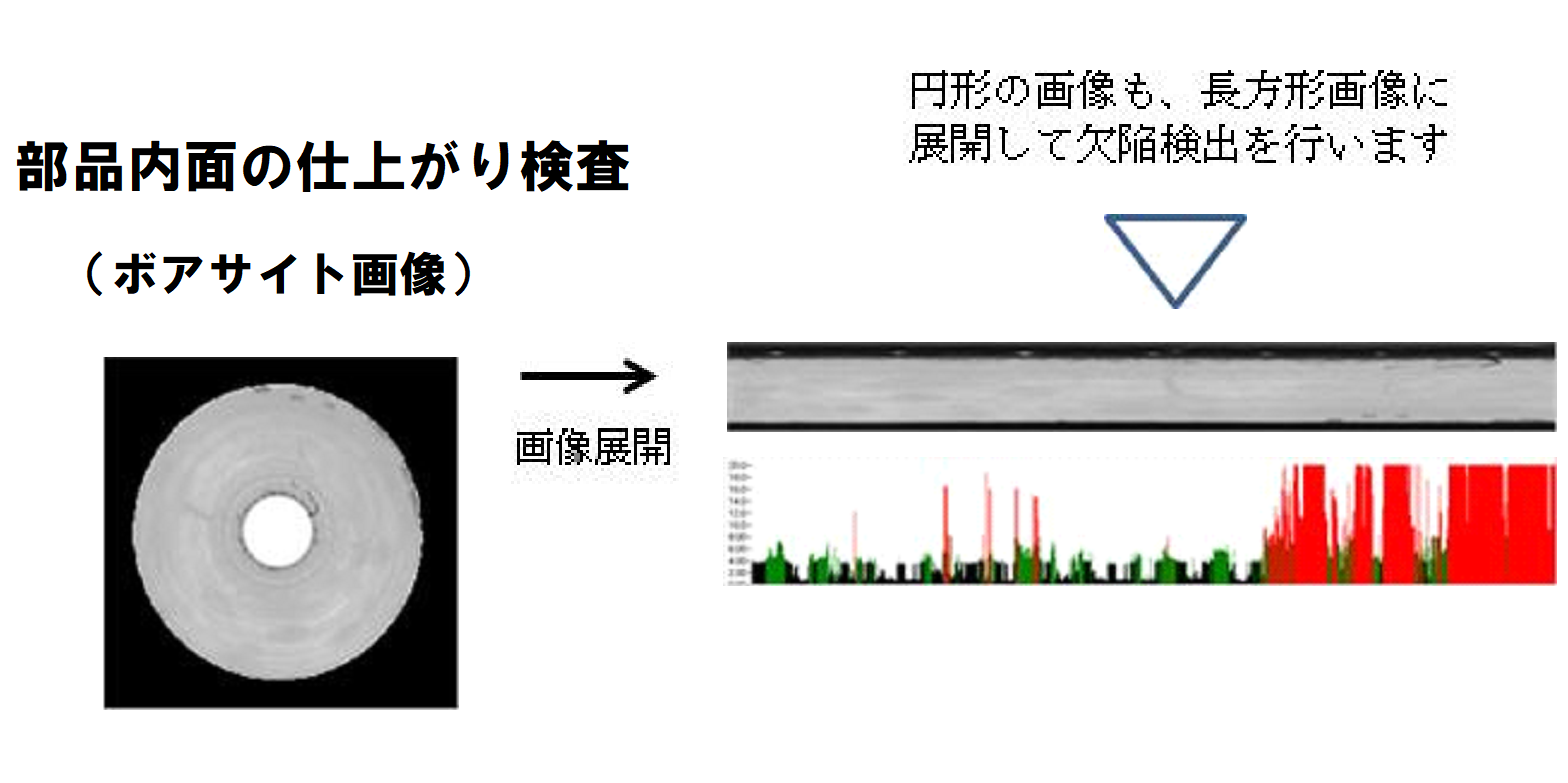

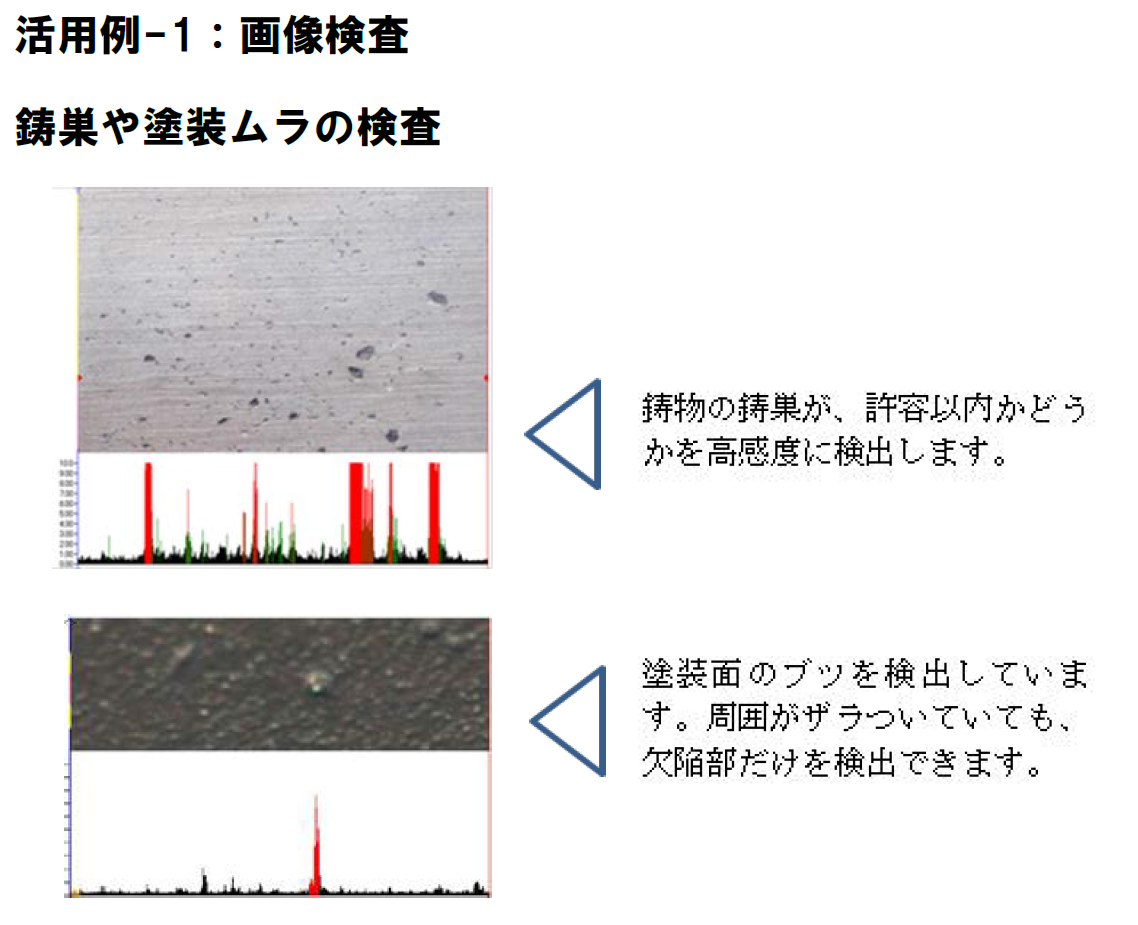

■ MTシステムの活用例1~5

Q&A

Q&AMTシステムの良さを一言でいえば何ですか?

結果の信頼性が高いことと、使いやすいことです。パターン認識や予測の方法(数理)にはさまざまありますが、MTシステムは原理的に分かりやすく、人間の感性と合致するという特性を持っています。

原理的なわかりやすさとは何ですか?

パターンとは、個々の情報の相関関係から成り立ちます。相関関係を積極的に使うのがMT法です。パターンの相違を、相関に基づいて判断します。

一方で、相関を使わないほうがよい結果を生む場合もあります。その方法がT法や誤圧法です。ここでは詳細は触れませんが、原理が分かれば適切に使い分けることができます。

すぐに使える技術ですか?

MTシステム専用のソフトウェアが用意されていますので、データが揃えばすぐに使うことができます。単位空間の定義方法などについては、抑えるべき点がありますので、本セミナーで修得してください。

統計や品質工学の経験がなくても使えますか?

相関と標準偏差の知識と、ものづくり等における正常/異常の判断経験があれば、他は必要ありません。次のページでご紹介する入門書を読めば、心配は解けるでしょう。

特徴化の特効薬があるとは本当ですか?

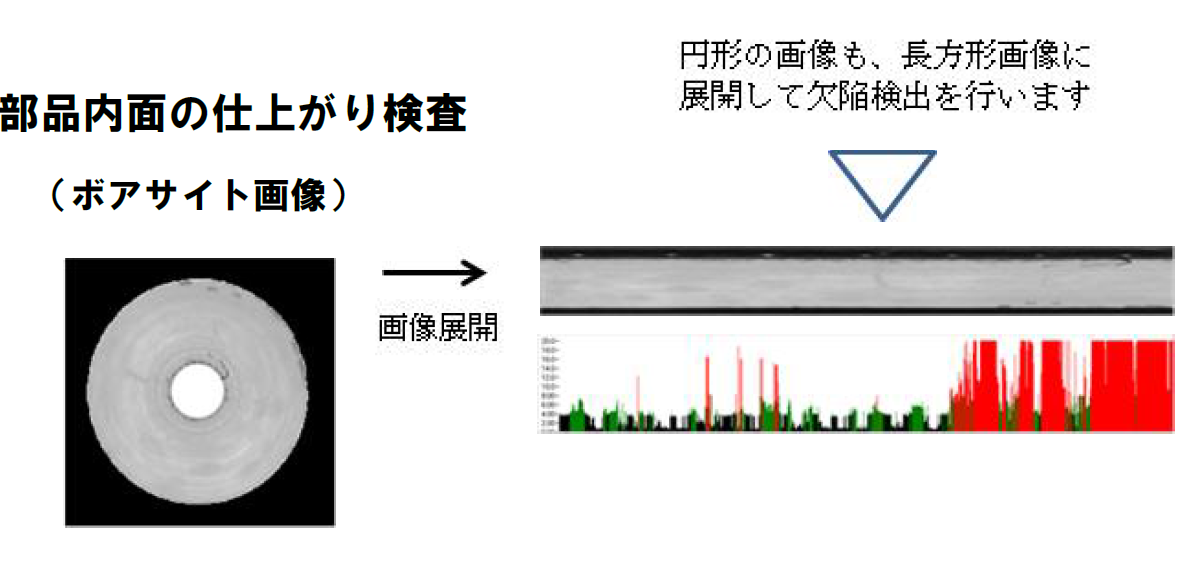

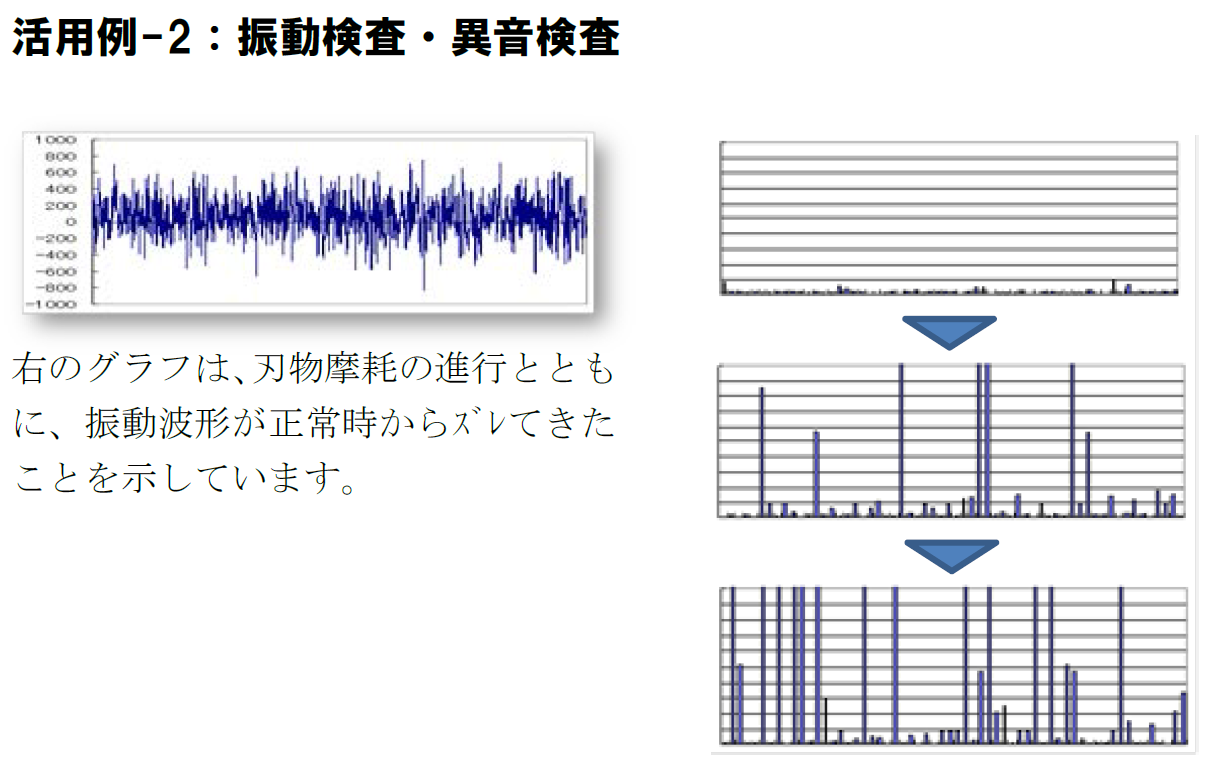

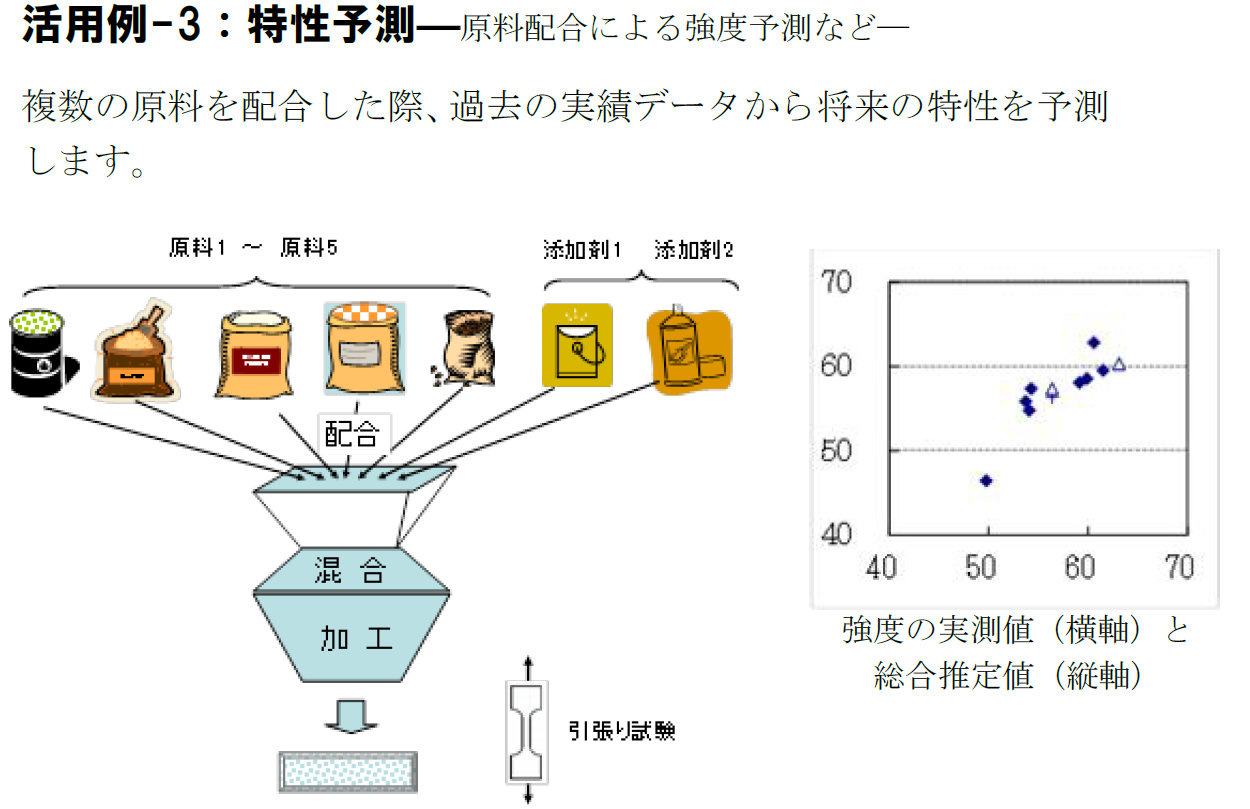

パターン認識では、採取したデータから特徴化をすることが多くあります。汎用的な特徴化手段はないと言われてきましたが、「変化量」「存在量」(あるいは微積分特性)という特徴量がMTシステムで提案されています。

これらは、波形や画像などの課題に汎用的に適用可能な強力な特徴量です。

■もっと知りたい方のために...

| 書籍 | |

| 入門MTシステム (日科技連出版社: 立林 編著 手島・長谷川 著:3,570) 考え方や基本的な数理、応用などを詳しく解説しています。 この1冊でMTシステムを自由に活用できるようになります。 |

|

| マハラノビス・タグチ(MT)システムのはなし (日科技連出版社:長谷川良子著:1,800) イラストやグラフを豊富に用いて 簡単にMTシステムを紹介しています。 全ページやさしく読みこなすことができます。 |

|

| Quality Recognition and Prediction (Momentum Press: Teshima/Hasegawa/Tatebayashi:$139.95) 米国で出版されたMTシステムの初めての実用的解説書です |

|

ソフトウエア |

|

| StatWorks/V5 ((株)日科技研) パラメータ設計や許容差解析に加えて,MT法を扱うことができます。 |

|

| MTRT-AddIns(アングルトライ(株)) Excel上で簡単にMT法、T法など5種類のMTシステム機能を実行できるソフトです。セミナーでは主にこのソフトを利用します。 |

|

手島 昌一(てしま しょういち)

北海道夕張市生まれ。北海道大学大学院工学研究科 修了。博士(工学)。

日本電気株式会社 勤務などを経て、現在、アングルトライ株式会社 代表取締役。品質工学会会員(編集委員)。精密工学会会員(評議員)。電子情報通信学会会員。DERGおよびMTシステム研究会委員(1996~2008年)。ASI(American Supplier Institute)賞(1998年)、品質工学会貢献賞金賞(2007年)。

主な著書に『機械・材料・加工の技術開発』(共著、日本規格協会、2001年)、『MTシステムにおける技術開発』(共著、日本規格協会、2002年)がある。

〈お問い合わせ先〉一般財団法人 日本科学技術連盟 品質経営研修センター 研修運営グループ

〒166-0003 東京都杉並区高円寺南1-2-1 / TEL:03-5378-1213

Copyright © 2021 Union of Japanese Scientists and Engineers. All rights Reserved.