【動画公開、講演資料ダウンロード】「なぜ、いま『官能評価』が必要とされるのか」開催レポート<2022年08月16日>

2022年7月29日(金)14:00~14:45 無料オンライン講演会「なぜ、いま『官能評価』が必要とされるのか」が開催されました。

今回はZoomウェビナーにて、300名を超える多くの方々にご参加いただきました。

「官能評価」とは人間の感覚を利用した評価の総称であり、食品、香料、工業製品など、多くのものづくりの現場で活用されてきました。

新型コロナウイルスの感染拡大を機に、オンラインが加速した昨今、改めて人間の感覚による「官能評価」が必要とされています。

▼YouTubeでアーカイブスを公開しています▼

▼当日の講演資料の抜粋がこちらからダウンロードできます▼

>>> https://questant.jp/q/H4SLCNEH

※ダウンロードにあたっては個人情報の入力が必要です。

※入力いただいた個人情報は、今後、日科技連よりセミナーや

各種イベント等の情報提供のために使用させていただきます。

【講演テーマ】

なぜ、いま『官能評価』が必要とされるのか

【概要】

どのようなジャンルの製品であっても、作り手と使い手(消費者)の関係は、作り手からのモノを通して伝わるものでしかありません。SNSが情報発信ツールとして確固とした地位を得ているとしても、手に取ってもらうという直接の経験が最終的な製品の評価となります。むしろ、SNSを通じた間接的な情報体験によって、製品本来の価値が損なわれる危険さえあるのです。

官能評価が必要になる状況は、簡単に言うと

1)製品の安全性に関する場合

2)製品の良さ(品質)に関する場合

3)製品への慣れ(習熟)が必要な場合

というケースです。

安全性の評価については、製品・分野ごとに細かく決まっていることが多いものですが、それでも、使い手側の勘違いでもあると途端に安全が損なわれることが多いです。

良さに至っては、作り手が想定している使い方以外では、まったく伝わらないことさえあります。

そもそも、使い手が最初に「使いにくさ」を感じていたとしても、時間経過とともに「慣れる」「なじむ」ことを通して、その評価は変わってくることがあります。

本講演では、人間が感覚を通してどのような評価をするかについて、いくつかのケースを紹介してみたいと考えています。感覚を使った評価こそが官能評価だからです。

【講演者】井上 裕光 氏(千葉県立保健医療大学 教授)

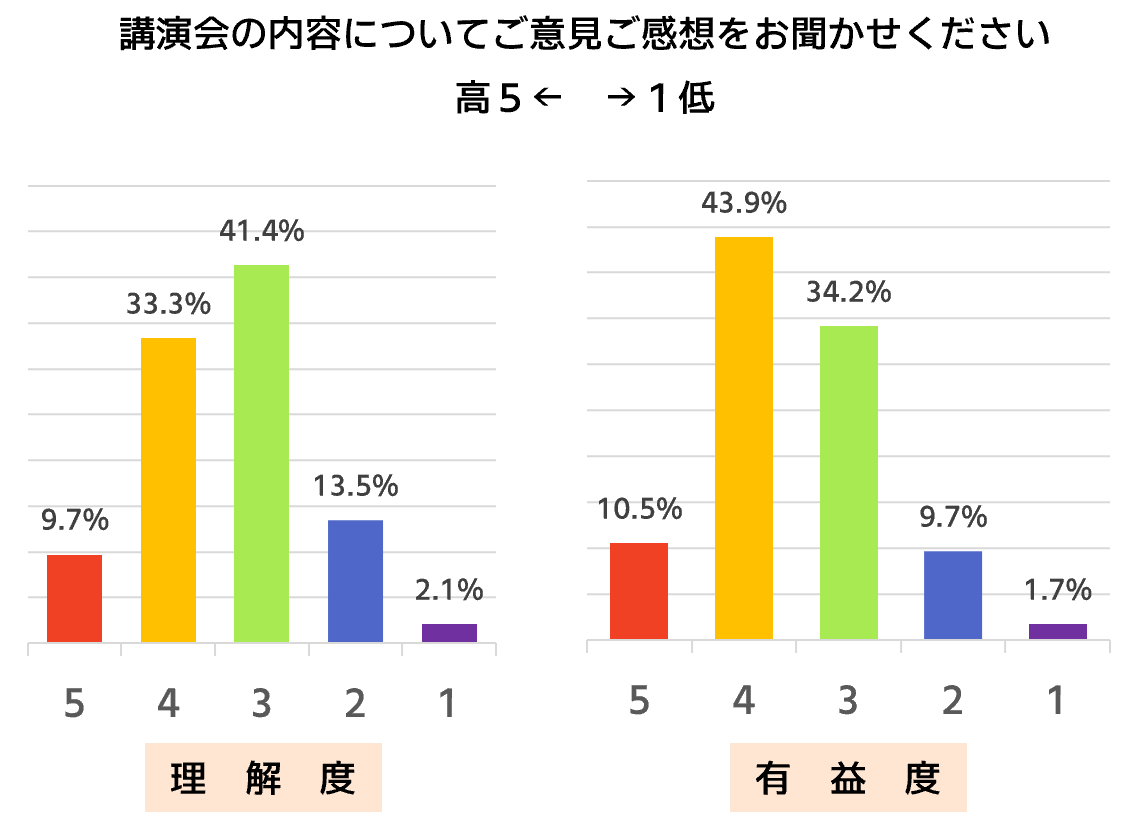

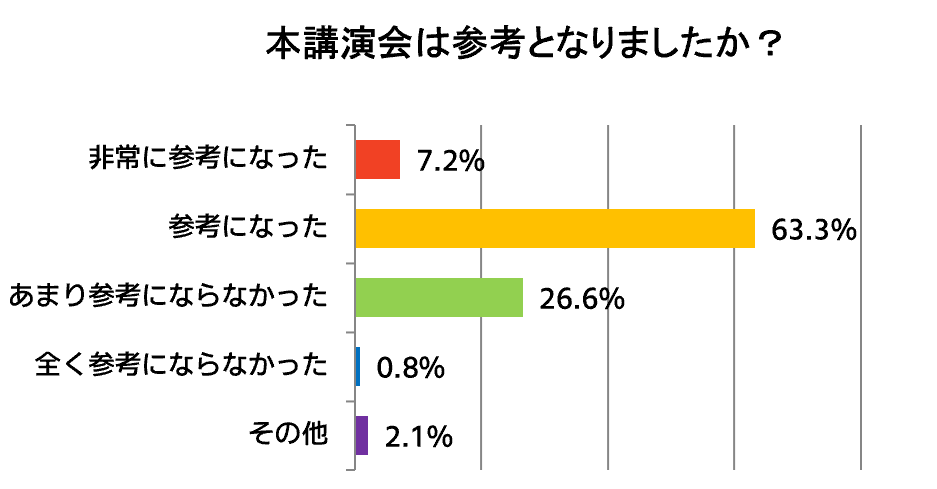

■参加者の声(抜粋)

- ・事例を交えて官能評価の特徴(メリット&デメリット)を知ることができました。方向性としてセンサーを活用した機械評価が主流になりつつありますが、しっかりと人間が評価する領域がどうしても残るという点に納得が行きました。

- ・弊社でも官能評価により品質保証をしている製品があり、 今回のセミナーにて、ぜひ受講を検討したいと思いました。

- ・官能評価についての知見を増やすことが出来た。

- ・感性評価と官能評価について知れたこと。

- ・ヒータ、リモコン、包丁など音声のみであるが、イメージを共有できたこと。

- ・品質保証分野におり、さらに深める必要があるのか、深めるにはどのような選択肢があるのかなどわかりました。

- ・製品の安全性について、官能評価の感覚を入れないと、ユーザーに注意喚起できない場合があることがよくわかりました。

- ・現段階では最終評価は人間が行わないと思いもよらない結果になること、必ずしも作り手の想定通りに製品の良さが伝わるわけではないこと、を強く再認識することができた。

- ・日常的に官能評価を実施している部門に勤めております。熟練者による評価を、何とかして非熟練者や測定装置による評価で「誰でもできる」ようにしようと試行錯誤しておりましたが、やはりなかなか難しいです。本講義を聴いて、熟練者による評価が高精度かつ安価な状況はいまだに主流であると分かりました。

- ・官能評価がどのように製品に対して有効なのか理解できました。

- ・品質保証と官能評価の関係が理解できました。

- ・官能評価の必要性と役割を学ぶことができたため。

- ・官能評価とは?ということが学ぶことができた。物理量と感覚量の考え方はわかりやすかったです。

- ・官能評価の理屈が理解できた。

- ・人間の感覚による評価の必要性が理解できた。

- ・一般的な官能評価の考え方や捉え方がよくわかりました。

- ・予想より内容が深かった。

- ・官能検査の歴史と発展的な方向性の話が聞けたこと。

- ・官能評価について漠然とした知識しかなかったが、基本的な考え方が理解出来ました。

- ・官能評価の歴史や分類を知ることができ、さらに理解を深めることができた。

- ・官能評価と官能検査の違いが分かったところが良かったです メーカーの目指す製品と実際に使用された場合に違いが出た実話などが分かりやすかったです。

- ・人間の5感のうち複数が関連した評価軸となるようなテーマの取り扱いはやはり多変量解析や多次元尺度法を適用することになるのだろうか。数値化して数学的に解析するのでは既に感覚を逸脱している。感覚を感覚として有期的に伝える、信頼性の高い共有ツールはないのだろうか。

- ・身近な実例を挙げての説明だったので想像しやすかったです。

- ・官能評価と感性評価の違いがわかりました。

- ・官能評価の基本的な考え方を聞けて良かった。

- ・官能評価と官能検査の違いを知ることができた。

- ・自身の考えている官能評価について、見直すことができた。

- ・官能評価を継続実施することの重要性を問うている点。

- ・官能評価の必要性について理解が深まりました。

- ・なぜ官能評価が必要とされるか丁寧にご説明いただけたこと。

井上 裕光 氏

愛媛県生まれ。東京都立大学人文科学研究科心理学専攻博士課程単位取得退学。現在、千葉県立保健医療大学健康科学部栄養学科教授。1990年より(一財)日本科学技術連盟官能評価セミナー運営委員長。1995年より日本官能評価学会常任理事。JIS官能評価分析策定に作業部会として関わり、2003年よりISO/TC34 SC12(官能評価)国内対策委員。2010年専門官能評価士。専門分野は、心理学(発達心理学、数理心理学、データ解析)、官能評価分析、人間工学(ヒューマンインタフェイス)、教師教育などで、人間が評価すること全般に関心がある。