TQM

企業の立場でTQM推進を思う ―推進事務局の体験から―(1)<2015年08月19日>

■プロローグ

1990年初めのバブル崩壊以降,失われた20年と称された平成不況を経て最近ようやく回復の兆しが見えてきました。この間QC界も,景気動向の影響を受けてか元気がなかったようです。

TQM導入やデミング賞受審企業が少なくなり,TQM自体の衰退が懸念され日科技連でも様々な手を打ってきました。

TQMを導入推進し、多大な効果を上げている企業もあるものの,一方で,関心をもち導入をしたもののなかなか成果・効果が見えず,推進の中を彷徨っている企業もあるやに仄聞します。

TQMを具体的にどのように推進すればよいかのノウハウを持ち得ず,迷走の中でTQMの恩恵を知ることなく遂には何となく挫折してしまいます。かくいう私も,当初の体験ではその危機を味わいましたが,一社目のデミング賞受賞に何とか辿りつきました。

この後,引き続きTQM推進室の仕事の機会を与えられ,グループ会社三社におけるデミング賞受賞を果たすことができました。

TQM導入の成功の可否は,指導講師の熱意と共に企業側の推進ノウハウに掛っています。その一端を以下に紹介し,企業のTQM推進に少しでもお役に立てたく思います。

■TQM導入の目的・目標を明確にする

① 推進の第一は「TQMのためのTQMにならないこと」です。

このためには,自社がなぜTQMを導入するかの目的を明確にしなければなりません。

(TQMに限らず,ISOや課題達成のためのシステム導入などにせよ,すべてにいえることでしょう)

当社グループのある会社の導入目的は次のとおりでした。

これは1995年頃のことでしたが,「如何なる環境変化にも耐えうる強靭な企業体質」は,いつの時代でも変わることはありません。これが,TQMが経営に有効なツールといわれる所以です。

② TQMは,トップの決断によって導入を決定することが成功の始まりです。

無論,TQMを知らずして導入はかないません。

当時の当社の状況は品質のみならず様々な問題が頻発しており,社長が経営的危機を抱きその打開策に奔走していました。そんな折にTQM(当時はTQC)に出会えたことは僥倖といえるかも知れませんが,社長の真剣な思いが天に通じたのだと思っています。

③ 目標を具体的にし,全社一丸となってTQMを推進します。

目的の明確化だけではありません。その実現のための目標を具体化することがより重要です。全社一丸(全員参加)の活動で効率的(短期間)に効果を得なければなりません。

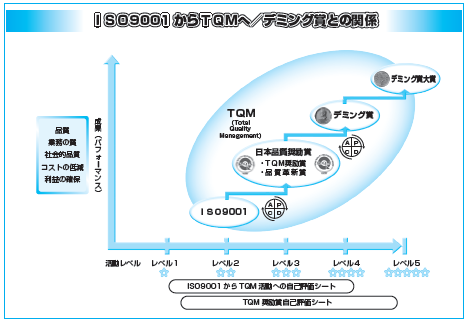

その具体的目標を「デミング賞の受審」に設定しました。また,TQM推進の一環に「ISO認証取得」も位置付け,同時に推進した例も二社ありました。

(日科技連では,2000年に「日本品質奨励賞」を設置しており,これはTQM推進の第一ステップの目標として有用です。図2参照)

図2

西野武彦 氏

1946年生まれ

1964年前田建設工業株式会社入社/以来,建築施工,TQM推進に従事

1989年同社デミング賞受賞

以降,グループ共全四社のデミング賞受賞,そのTQM推進事務局に従事, JSQC第1回品質管理推進功労賞受賞

現在,日本品質奨励賞審査員,ISO審査員(QMSエキスパート審査員),

品質管理学会員,TQM・ISO研修コース講師,一級建築士

著書:『品質経営システム構築の実践集』(日経品質管理文献賞受賞)

『超簡単!ISO 9001の構築』,

『ISO 9001プラス・アルファでパフォーマンス(業績)を向上する』

『ExcelでQC七つ道具・新QC七つ道具作図システム』

『Excelで統計解析システム検定・推定編/実験計画法編』ほか

何れも細谷克也共著,日科技連出版社

〈お問い合わせ先〉一般財団法人 日本科学技術連盟 品質経営研修センター 研修運営グループ

〒166-0003 東京都杉並区高円寺南1-2-1 / TEL:03-5378-1213

Copyright © 2021 Union of Japanese Scientists and Engineers. All rights Reserved.