TQM

企業の立場でTQM推進を思う―推進事務局の体験から―(2)<2015年09月15日>

■QCを一心不乱に勉強する

|

① TQM推進には「QC教育」が不可欠です。

教育は「QC教育」にかかわらず非常にお金がかかり,また,教育したらすぐに効果がでるというものではありません。 「TQMは教育に始まり,教育に終わる」と言われているとおり,TQMは激しい時代の潮流とともに動いているから,将来に向けて継続的な教育が重要になってきます。 ② TQM推進のキーマンは,社外セミナーへの参加が効果的です。

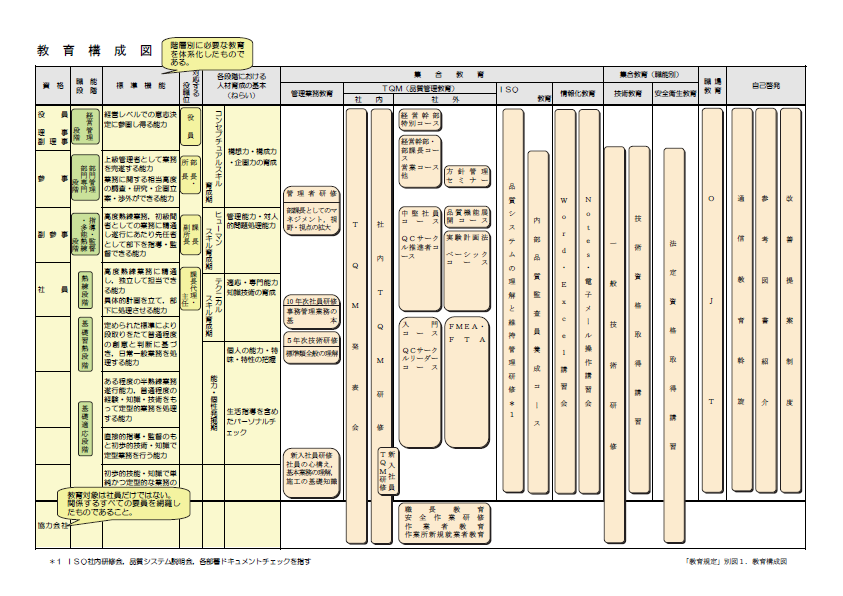

導入期に当社では,役員・支店長クラスは必ず社外セミナー(日科技連:重役特別コース,経営幹部特別コース(現 役員のための品質経営セミナー)など)に参加しました。 社内で一番多忙である社長が参加したことで,「忙しいから時間がとれない」とは誰もいえなくなり,TQMの理解・推進に効果的でした。 経営層以外の社員についても,日科技連に相談し様々なコースに手当たり次第(?)に派遣しました。一心不乱の学習時代で,お金のことを気にしていてはできないことでした。 ③ 指導講師の招聘により,正しい推進の方向が定まります。 ベテランのよい指導講師の招聘が推進のカギです。指導講師には「推進お手伝いはするが,TQMを推進するのは会社の人々であり私ではない」といわれました。事務局としても推進組織の重要性を感じました。 社外セミナーへの派遣と並行して,指導講師による「TQM指導会」でTQMの社内教育とその実践の場が与えられました。以降,指導会が核となって推進のPDCAが効果的に回り,当社にとって欠かせない存在でした。 ④ 誰よりも勉強しなければいけないのが推進事務局です。 導入当初は,今のように書籍は多くありませんでしたが,TQMに関するものであれば,なりふり構わず読み漁りました。学ぶの語源は“真似ブ”で,早速社内の事例に適用しましたが,時には余りの稚拙さに指導講師から苦笑いされることもありました。 何しろ,TQMに関する問い合わせに対して“知らない”と言う訳にはいきません。「知らんモンが分からんモンに教える」ような導入期でした。 ⑤ 教育のフォローアップがさらに重要です。 教育で得た知識は,実際に使われなければ意味を持ちません。セミナー受講後の実務への活用と改善活動における実践が重要です。 ⑥「QC教育」が基になり,会社全体の教育体系が構築できました。 導入以前は現場のOJTや新入社員・中堅クラスに対する教育が中心で,これ以外の必要性を感じない時代の当社でした。 「QC教育」の実施と共に,体系的な教育の必要性・有用性を実感するに至り,その活動結果から教育のしくみが構築されました。図3は,必要な教育の全体像を示す「教育構成図」です。 (一部「TQC実践録」前田顯治著より引用)

|

西野武彦 氏

1946年生まれ

1964年前田建設工業株式会社入社/以来,建築施工,TQM推進に従事

1989年同社デミング賞受賞

以降,グループ共全四社のデミング賞受賞,そのTQM推進事務局に従事, JSQC第1回品質管理推進功労賞受賞

現在,日本品質奨励賞審査員,ISO審査員(QMSエキスパート審査員),

品質管理学会員,TQM・ISO研修コース講師,一級建築士

著書:『品質経営システム構築の実践集』(日経品質管理文献賞受賞)

『超簡単!ISO 9001の構築』,

『ISO 9001プラス・アルファでパフォーマンス(業績)を向上する』

『ExcelでQC七つ道具・新QC七つ道具作図システム』

『Excelで統計解析システム検定・推定編/実験計画法編』ほか

何れも細谷克也共著,日科技連出版社

〈お問い合わせ先〉一般財団法人 日本科学技術連盟 品質経営研修センター 研修運営グループ

〒166-0003 東京都杉並区高円寺南1-2-1 / TEL:03-5378-1213

Copyright © 2021 Union of Japanese Scientists and Engineers. All rights Reserved.