TQM

企業の立場でTQM推進を思う―推進事務局の体験から―(4)<2015年11月24日>

今回は,

TQM推進事務局のノウハウ・推進ツールのすべてを公開します。

■全員参加の仕掛けを考える

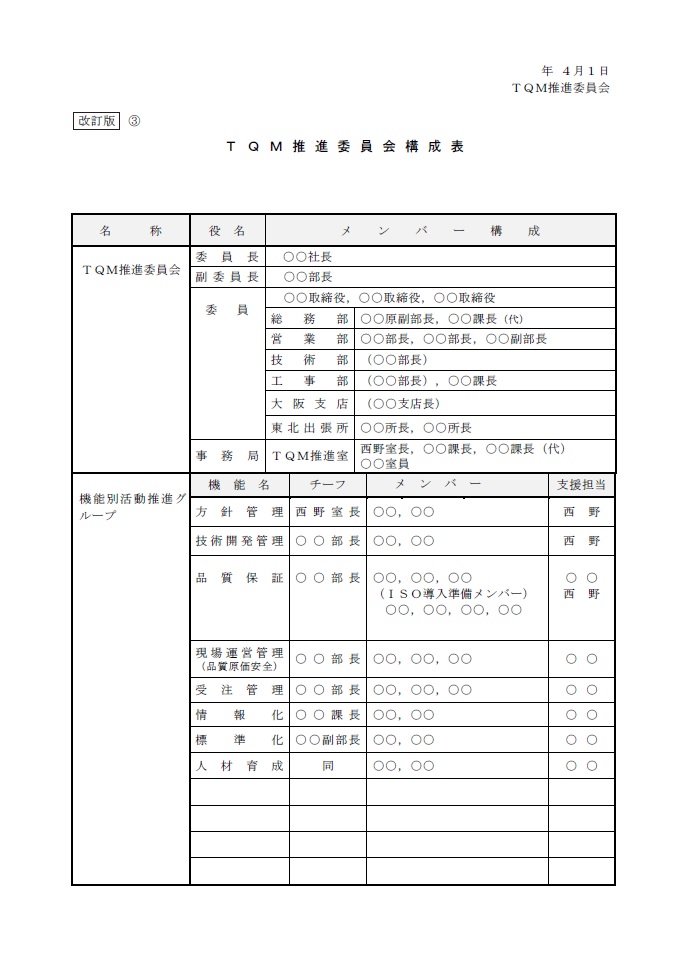

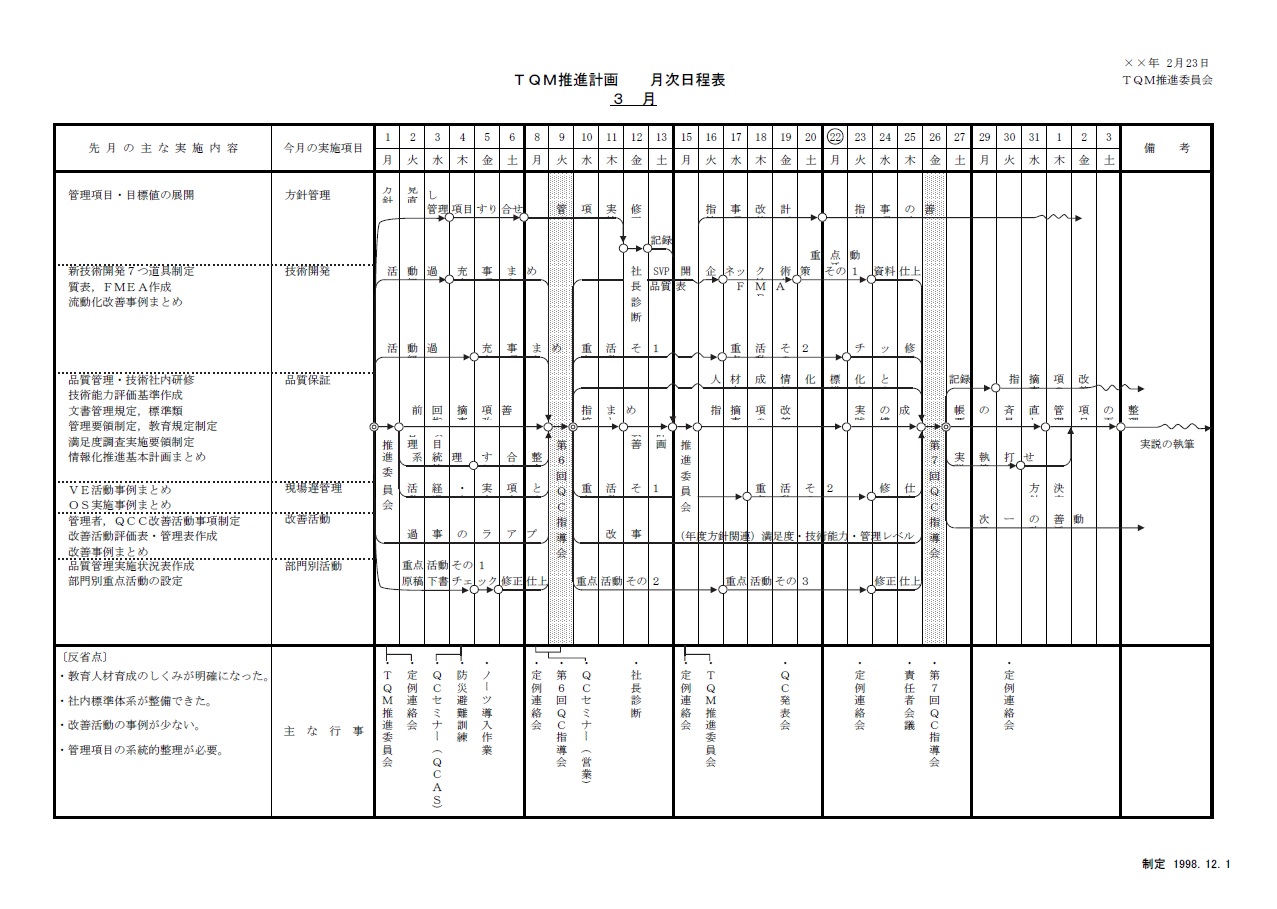

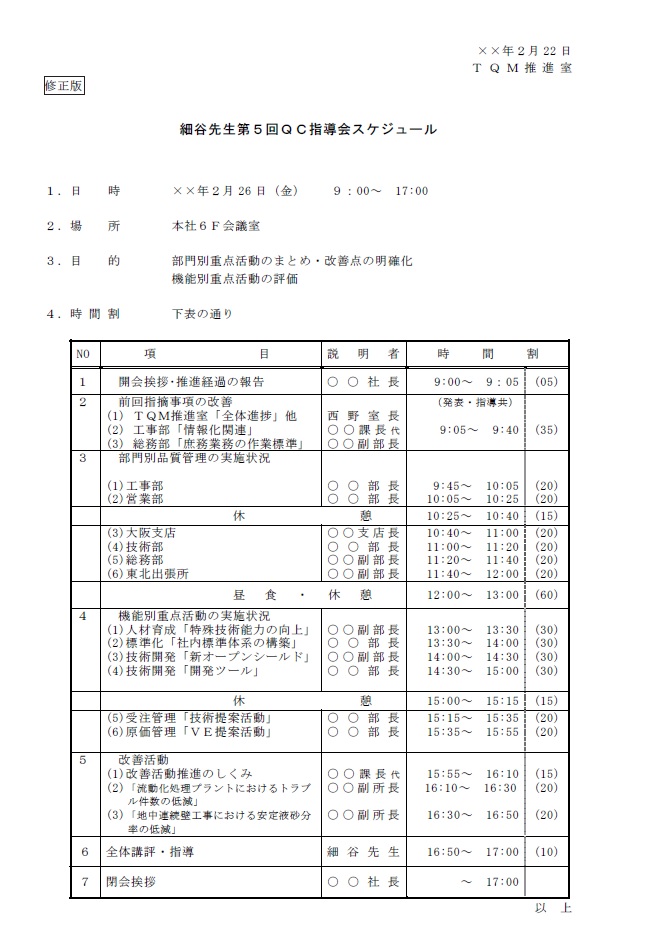

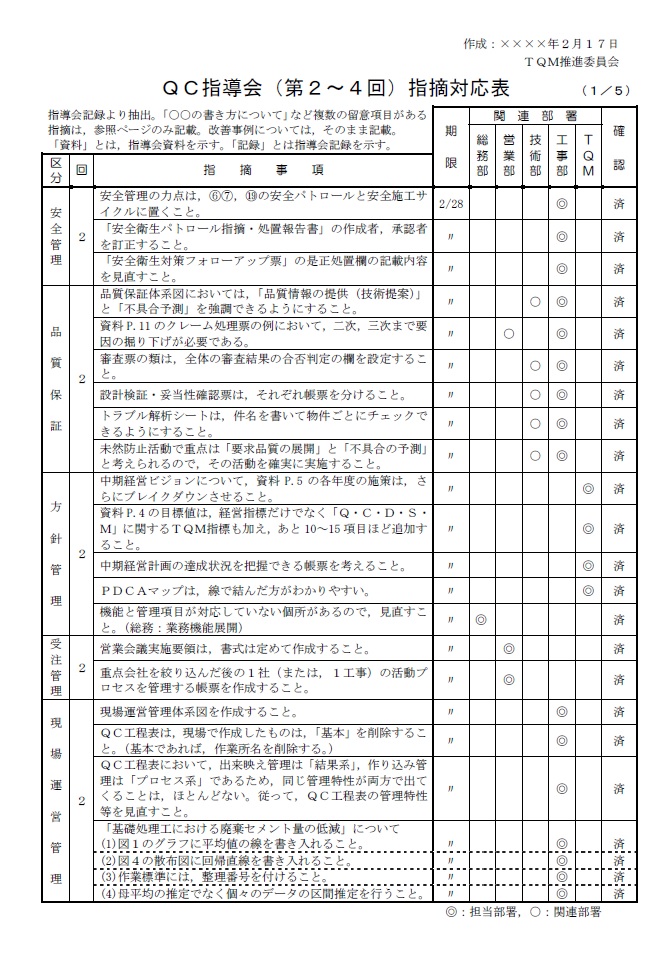

① 何よりも全員参加です。そのための仕掛けをあれこれ考えます。 もちろんトップの並みならぬ決意と強固なリーダーシップがTQM成否の要です。その意図に応えて成功に導く不断の努力が,推進事務局の使命です。 いわば,トップの戦略に従って具体的戦術を考える軍師役です。格好いいですが目立ち過ぎてもいけません。「推進」は“牽引することではなく推し進める”ことです。一人ひとりの活動を後押しして,表舞台に立たせて“見栄を切らせる”。この役者を引き立たせることが全員参加のきっかけになります。 推進事務局はある意味,演出家でもありますが,あくまで黒子役に徹すべきでしょう。 ② TQM推進組織を設置します。 トップの指示のもと「TQM推進委員会」を設置しました。部門の代表で構成され,「TQM推進強化計画」のPDCAを効果的・効率的に回して成果を得るのが使命です。 「TQM推進委員会」の下部組織として「TQM推進強化計画」を具体的に実践するための仕掛けが,機能別ワーキンググループ(WG)の設置です。図9に「TQM推進委員会構成表」を掲載します。TQM推進委員会と機能別WGのメンバー構成を示しています。 ③ 機能別WGにより仕組みづくりを推進します。 ワーキンググループとは,文字通り自ら考え「手足を動かして」アウトプットを提供するのが使命です。そのための仕掛けとして,部門長と若手のスタッフをペアにした機能別WGにして,若手スタッフはテーマによって交代する仕組みとしました。全員参加の思いです。 各WGには事務局スタッフが支援担当を担い,テーマに相応しい情報・事例を提供します。 方針管理,品質保証,技術開発管理など機能別活動の実践チームを編成して,現状の“真の問題点”を徹底的に洗い出しました。 そのために,現状の仕事の流れ・管理の実態をそのままにスケッチしてフロー図化しましたが,かなりの時間を要しました。 各部門各自の主張が激しく,考え方・やり方のばらつきが大きいことが分かり,管理の仕組みそのものが確立されていないことを実感させられました。 フロー図の各プロセスに問題点を明記することで,改善のターゲットが明確になりました。その結果が前号の図8「TQM重点活動抽出表」につながっています。 ④ 機能別WGが活躍します。 機能別WGの役割は,品質保証など各機能における現状の問題点を明確にして,これを解決するための改善活動の実践です。 主なアウトプットは「管理体系図」や規定・帳票類などの原案で,これを上部組織の「TQM推進委員会」で協議・決定し,試行運用を経てさらに改善を図っていきます。 機能別WGの活動内容は,前号の図6「TQM推進強化計画表」の毎月の改善テーマで示しています。この結果は「QC指導会」で発表し,指導を受けます。 ⑤ 「QC指導会」が効果を発揮します。 「TQM推進強化計画表」に従って活動を実践することになりますが,これだけの内容を短期間にこなすにはかなりの仕掛けがいります。 実力のある専門の指導講師を招聘した「QC指導会」の実施が,活動内容を過たず大きな効果を発揮します。 「TQM推進強化計画表」の改善テーマについて,改善事例を「QC指導会」で発表し,指導・講評を得てフォローアップし,そして次のテーマに挑戦します。 この繰り返しですが,「QC指導会」の運営・仕掛けが推進事務局の大きな仕事になります。図10に「TQM推進計画月次日程表」を示します。デミング賞受審が決定した佳境期のもので,月2回の「QC指導会」で推進のスピードアップが図られました。図11に「QC指導会スケジュール」を示します。 「QC指導会」のフォローアップが重要です。指導・講評結果にしっかり応えることで,TQMを正しく効率的に推進できます。図12に「QC指導会指摘対応表」を示します。 ⑥ 「QC発表会」で全員参加の意識がさらに上がります。 「QC指導会」と連動して,「QC発表会」を実施しました。第一線の施工現場において実施した改善事例の発表会です。 現場担当者がQC手法を勉強し,現場の問題点を改善した内容を上司が講評・指導します。技術的な指導・ノウハウ伝承としても有効な機会です。 講評する管理部門の上司と現場担当者の双方の勉強の場にもなり,次の改善テーマへの挑戦意欲が生まれ,全員参加の活動が実感できました。 ⑦ TQM推進の進捗管理が重要です。 「TQM推進強化計画表」の進捗管理が推進事務局の重要な責務です。テーマが完了すれば色で識別して,進捗を管理します。 図13に「TQM推進強化計画進捗表」を示しました。計画通り進まぬことも色々ありますが,目的を失わない限り臨機応変の計画修正が必要になります。“計画は緻密に,行動は大胆に”を信条としました。 |

図9 TQM推進委員会構成表

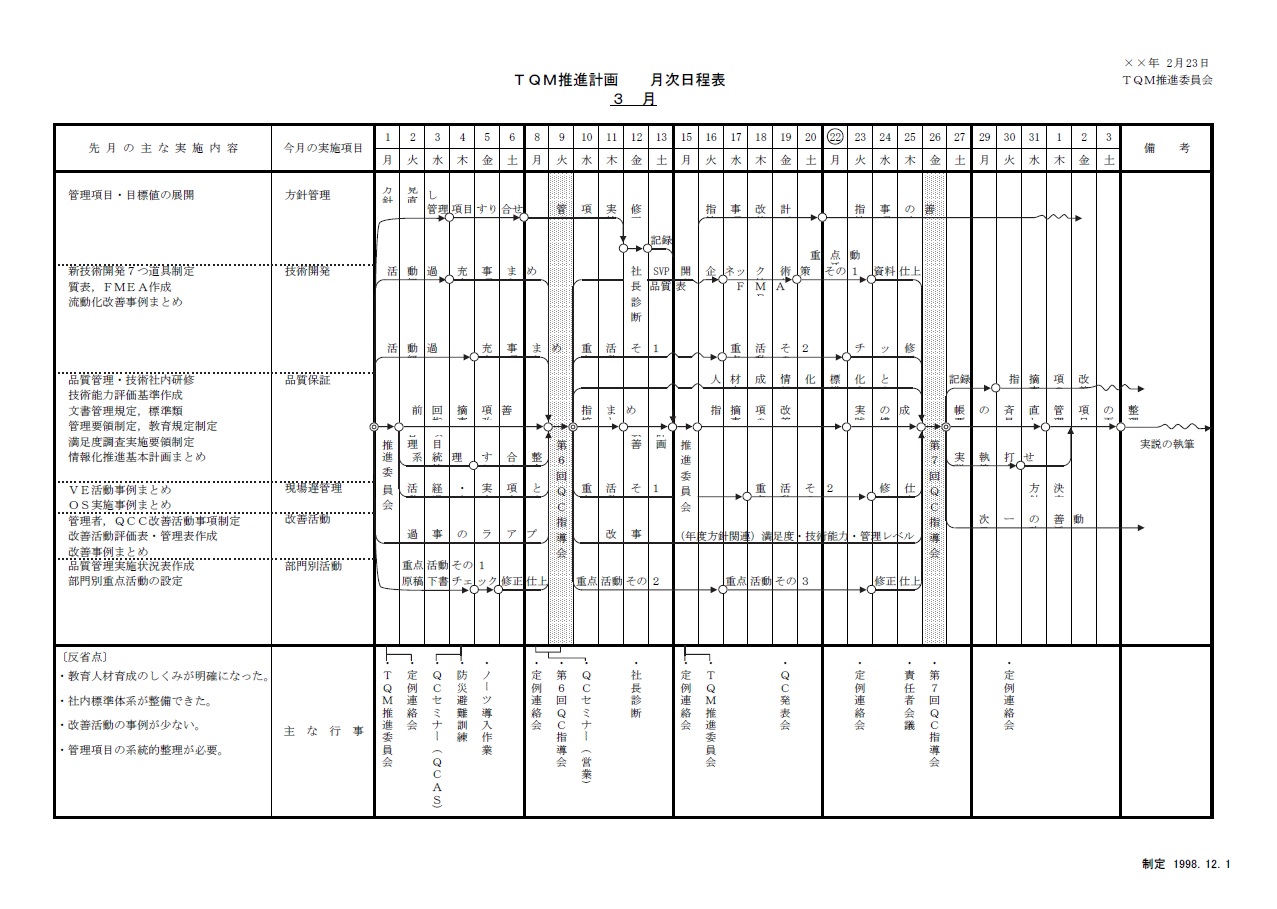

図10 TQM推進・月次日程表

出典:「品質経営システム構築の実践集」(細谷編著,西野,新倉共著)

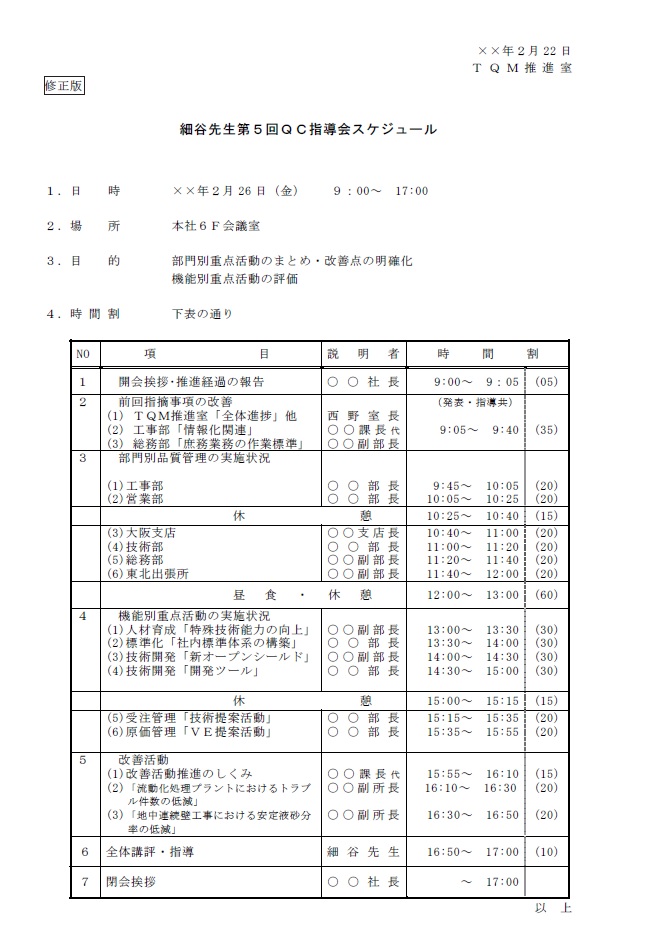

図11 QC指導会スケジュール

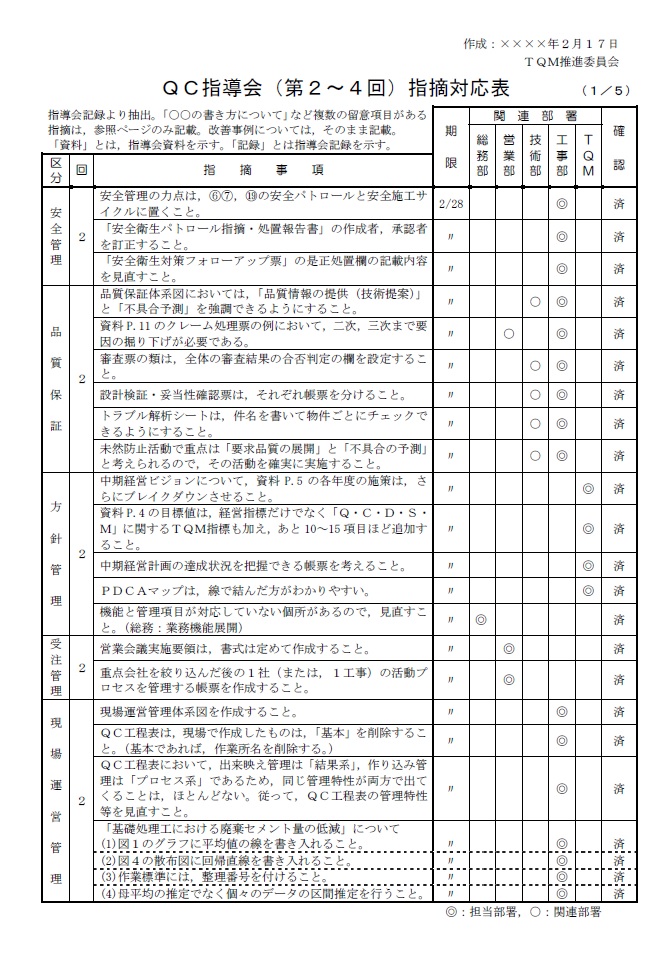

図12 QC指導会指摘対応表

図13 TQM推進強化計画進捗表

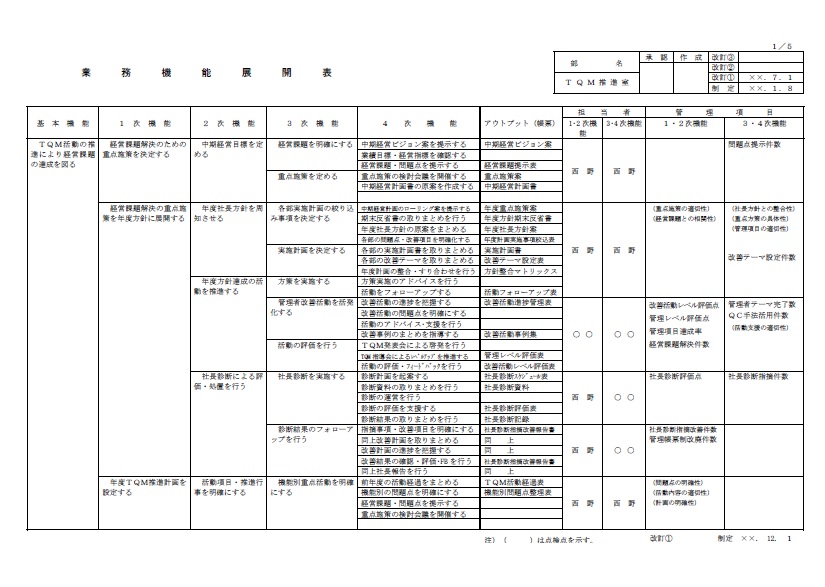

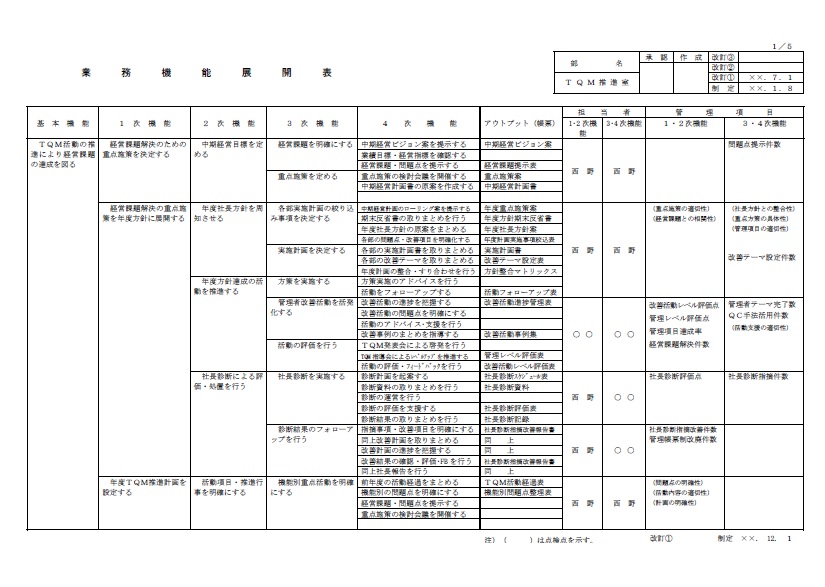

図14 TQM推進室の「業務機能展開表」

図15 TQM推進室の「週間業務予定表」

図10 TQM推進・月次日程表

出典:「品質経営システム構築の実践集」(細谷編著,西野,新倉共著)

図11 QC指導会スケジュール

図12 QC指導会指摘対応表

図13 TQM推進強化計画進捗表

■推進事務局の仕事は縁の下でやる

|

① 「TQM推進室」の意味を考えます。

繰り返しになりますが,「推進」とは“牽引することではなく,推し進める”ことです。これに気付かされたのは何番目か会社のデミング賞受賞のあとでした。

当初は,会社あげてのプロジェクトに参画できることに張り切り過ぎて,回りの様子が見えず責任感だけが先行していました。そのあまり,社内の共感が得られない孤独感も味わいましたが,経験を積むに従い順調な推進経過を残すことができ,お蔭様で本社・グループ会社を含め5件の受賞に貢献できました。 やはり,TOM活動の主役は経営層・管理者のみならず社員の一人ひとりであり,その後押しが推進事務局の使命になります。 ②「TQM推進室」の日常管理が重要です。 TQMを計画的に推進する以上,推進事務局の日常管理もしっかり行わなければなりません。「TQM推進強化計画表」及び「TQM推進計画月次日程表」などを主体に,推進業務のPDCAを回すのが重要な責務です。 日常管理の徹底はTQM推進の基本事項の一つですが,それを各部門に求める前に推進事務局で手本を示す必要がありました。 図14にTQM推進室の「業務機能展開表」の一部を示します(各部門でも「業務機能展開表」を基に日常管理を実施しています)。 また,このことの実施・管理のためのコミュニケーションは欠かせません。 図15にTQM推進室の「週間業務予定表」を示します。各スタッフが前週の業務結果の成果・反省と共に今週の業務予定を,他の部署に聞こえるように大きな声で述べます。何らかの刺激になればの思いです。 ③ 何よりも先ずはトップス(経営層)とのコミュニケーションです。 経営トップのやる気さえあれば何も心配ありません。 「QC指導会」における社長の発表機会を必須にして,経営方針,経営課題の解決策をヒアリングしました。そのことを自ら発表事例にまとめる社長もいて感激しました。 “アンチQC”で名高い支店長がいましたが,本社からの「社長診断」にあたり“恥をかかせてはいけない,手柄を立ててもらう”の一心で支店社員全員が結束しました。推進事務局の企てではなく,支店社員総意の行動でした。 その陰にはQCを理解し,リーダーシップを発揮するキーマンがいました。どの会社にもいると思いますので,早い時期に見出して味方になってもらうことが成功の秘訣です。 「社長診断」の結果,大好評を博し,その後支店長はTQM推進の高い理解から副社長にまで昇進し,今日のTQM活動の礎になっています。 ④ QCの輪を広げる仲間づくりが重要です。 現場における改善活動の「QC発表会」,管理者の「QC指導会」のアフターが何よりも楽しかったです。 この宴会はもちろん発表者が主役です。発表事例の賞賛に始まり,QC活動の大変さ・グチ・イヤミも様々に言い合います。 日頃の仕事に関することも言いたい放題で,先輩からの助言・苦言など人材育成の場にもなりました。 話の中では,次の改善テーマ,次の発表者がそれとなく決まり,「やるぜ,頑張ろう」のシュプレヒコールになります。 この仲間はどんどん広がって毎回新たな顔が見られ,現業でも大いに活躍する人になりました。 ⑤ 「TQM推進室」の仕事は縁の下でやる。 TQM推進室はいわばサービス業です。TQM活動の推進計画を示した以上,その活動の相談については常に応じなければなりません。 相談者はお客様です。自分の仕事に没頭してパソコンだけ見ているのはNGです。自分の仕事は時間外にやるのを理想としました。 「TQM推進室」の管理項目に相談件数を設定し,そうなるように色々な仕掛けをしました。 また,「QC発表会」「QC指導会」などイベントの仕掛けと同時に,そのアフターフォローが大事でした。 縁の下の力持ちならぬ「縁の下の酒飲み」と自称し,“フクロウの三郎,あけ烏の清水,夜明けのニシ”などの異名が生まれました。二次会とは午前2時からの会だと粋がっていました。 |

図14 TQM推進室の「業務機能展開表」

図15 TQM推進室の「週間業務予定表」

次号は「TQM重点活動」の推進方法とその事例の一部を紹介します。

西野武彦 氏

1946年生まれ

1964年前田建設工業株式会社入社/以来,建築施工,TQM推進に従事

1989年同社デミング賞受賞

以降,グループ共全四社のデミング賞受賞,そのTQM推進事務局に従事, JSQC第1回品質管理推進功労賞受賞

現在,日本品質奨励賞審査員,ISO審査員(QMSエキスパート審査員),

品質管理学会員,TQM・ISO研修コース講師,一級建築士

著書:『品質経営システム構築の実践集』(日経品質管理文献賞受賞)

『超簡単!ISO 9001の構築』,

『ISO 9001プラス・アルファでパフォーマンス(業績)を向上する』

『ExcelでQC七つ道具・新QC七つ道具作図システム』

『Excelで統計解析システム検定・推定編/実験計画法編』ほか

何れも細谷克也共著,日科技連出版社

〈お問い合わせ先〉一般財団法人 日本科学技術連盟 品質経営研修センター 研修運営グループ

〒166-0003 東京都杉並区高円寺南1-2-1 / TEL:03-5378-1213

Copyright © 2021 Union of Japanese Scientists and Engineers. All rights Reserved.