《シリーズ》変革と新たな価値を創造するN7と言語データ 【第1回】(全6回)<2018年11月16日>

第1回 ことばの“見える化”がもたらす「真の情報共有」と「人財育成」

N7(新QC 七つ道具)研究東京部会

*本シリーズ記事は日科技連賛助会員向け機関誌『クオリティ・クラブ』へ掲載したものです。

1.世相を映す“ことば”

私たちが仕事や日常生活で日々使っている“ことば”。“ ことば” は移ろう時代とともに変遷してきました。一つ例を挙げると、「ヤバイ」ということばは、従来、「危うい」「不具合のある」という意味で使われてきました。しかし、最近では若者を中心として「すごい」「素晴らしい」といった、良い意味でも使われるようになってきました。これは、本来「ヤバイ」ということばが持っている「感情のたかぶり」を示す語感が抽出され、転じて良い意味でも使われるようになったと考えられます。「すごいなあ」「良いなあ」よりも「ヤバイよ」の方が驚きや感動がよりストレートに、わかりやすく伝わるということで定着してきたのでしょう。

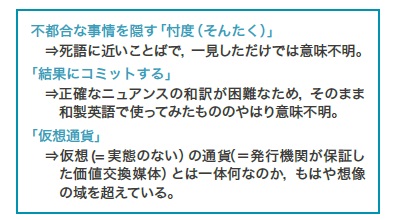

一方、ことばを取り巻く現代の状況を見つめてみると、一見しただけではよく理解できず、すんなり腑に落ちないようなことばももてはやされています。

例えば、次のような事例です。

このほかにも、日常の感覚からはおよそかけ離れた“ことば” もよく見られるようになりました。まさに「不透明な現代日本」を象徴するかのような事例です。

このように、移ろう時代とともに“ ことば” はまるで生き物のように姿かたちを変え、また良い意味でも悪い意味でもその時代の世相を反映してきました。

2.ゆらぐ“ことば”

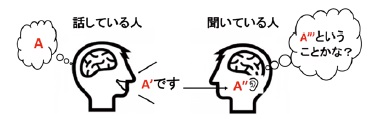

時代とともに姿を変えていく“ ことば”。元来、意思疎通のツールとして共通の意味・使われ方の下で発達してきたはずのことばが、図らずもなぜ変わっていくのでしょうか。下の図をご覧ください。

話し手(左)が「A」について、聞き手(右)に語りかけています。話し手は頭の中にある「A」というイメージを伝えようとしますが、「A」が口からことばとして出た途端、「A(′ エーダッシュ)」になります。

つまり、イメージは微妙に異なる形で表現されます。一方、ことばとして音声化された「A ′」は聞き手の耳に入った瞬間、「A ″(エーツーダッシュ)」として認知されます。さらに、「A ″」として認知されたものが、 前後の文脈や感性・経験の違いなどにより、最終的には聞き手の脳内で「A″(′ エースリーダッシュ)」として認識・理解されることになります。

つまり、ことばの持つ以下2つの性質、

●感覚器官を通して発せられ、受け取られる。

●感性や経験の異なる者同士で認識・理解される。

により、「頭の中のイメージはそっくりそのまま同じ形で共有されることは難しい」と言えます。2つの同じ大きさの円のようにぴったり重なることは非常に稀なのです。逆に言うと、同一のことばに対しても、100 人いれば100 人それぞれが微妙に異なるイメージを持っているということになります。これが、ことばがその意味や使われ方において徐々に変遷していく理由の一つなのです。

「ことばとイメージの関係性」について、映画の製作作業に例えてみます。映画監督は脚本家の書いたシナリオを元に頭の中でイメージを膨らませます。しかし、実際にイメージを映像化する作業はカメラマンが行います。映画監督は、頭の中で描いたイメージの中でもシナリオ(ことば)だけでは伝わらない部分を「絵コンテ」を用いてカメラマンと「イメージのすり合わせ」を行い、最終的に映像化していくのです。

3. 「真の情報共有」とは?

現代は「情報(化)社会」と言われています。このことばには、概ね2つの意味があります。

①インターネットツールやマスメディアの発達により、昔と比較にならないほど多くの情報で

溢れている。

②情報が多様化しており、溢れる情報から価値ある情報を見出した者が優位に立つ。

伝達手段の発達により、その価値・真偽が吟味されないまま大量の情報が発信され、溢れています。その中で「真実や事実は何か?」「自分たちにとって重要な、価値ある情報は何か?」と取捨選択することが、本当に大変な時代になってしまいました。新しいことばが増え、逆に真実は隠れてしまい、したがって関係者同士が「イメージのすり合わせ(共通認識を持つこと)」を行うのも難しい状況です。

ここで言う「イメージのすり合わせ」とは、ざっくり言うと「これらの情報(意見)は、要するに何が言いたいのか?」「各情報に共通する要素や関係性は?」を見出すことです。これらを見出したうえで、情報が伝える事実・真実を追究する一連のプロセスこそが、情報過多の現代における「真の情報共有」と言えます。

「イメージのすり合わせ」に大切なことは、一体何でしょうか?鍵となるのは、「ことばが示す概念(イメージ)の見える化(以下「ことばの見える化」と表現)」であるとN7研究東京部会は考えています。

「ことばの見える化」とは、「ことばをある方法論に則って『データ』化し、さらにデータ化されたことばをN7などのツールを使って図形化することによって、互いのイメージをすり合わせること」です。

4.ことばと「人財育成」

現代は「人財(人材)不足の時代」と言われています。これについて企業の教育関係者からよくよく話を聞いてみると「頭数が不足しているというより、その仕事を任せられる人が不足している」という意味のようです。人が育っていないということなのでしょうか。

人財育成に関しては、OJT やOFF-JT、SD(SelfDevelopment;自己啓発)など、世の中にはすでに実施されている方法論があります。どの企業もいろいろな手法を組み合わせ、時間をかけて教育します。しかし、それでもなお「(仕事を任せられる)人が不足している」というのは、一体どういう状況なのでしょうか?

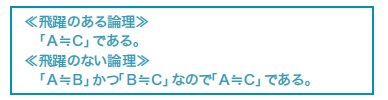

推測できることとして、「考える力」の育成に苦労している企業が多い、という状況が考えられます。「考える力」とは「論理的に考える力」です。もう少しQC 的に言うと「飛躍がなく、論理の確からしさを以って考える」ということになるでしょう。

人は考える際にことばを使って考えます。ことばイコール考える力、と言っても過言では

ありません。「考える力」は「ことばの見える化」作業の繰り返しによって身につくと考え

ています。

ここで言う「ことばの見える化」作業とは、

●自分の本当の思い(意見)は何か?

●他者の本当に言いたいこと(真意)は何か?

などについて可能な限り正しく表現する訓練をすることであり、さらにことばを組み合せて、

●互いの共通点は?相違点は?

●問題の本質は何か?そもそもの目的は?

●課題(テーマ)をどう設定するべきか?

などについて思考・表現する訓練を、N7などの図形化ツールを使って繰り返し、繰り返し行うことです。ツールを使い図形化することで思考の堂々巡りを防ぎ、適切なことばの表現と論理的な思考の展開によって、自分でも全く思い至らなかった発想へと導かれることになります。

したがって「人財育成(教育)」で鍵となるのは、OJT などの教育手法(どういう方法で教え込むか)自体の有効性判断だけでなく、「ことばを使って何を・どう考えさせるか」という視点も大切なキーワードとなります。