SK

シニアマネジャーに求められる組織改革実践力向上セミナー<2018年02月16日>

- 本セミナーの内容の一端をここにご紹介いたします。

グローバル化やネット社会、流動する人材など、急激な職場環境の変化の中で、組織が活発であり続け、常にイノベーションを起こしている組織とするためには、シニアマネジャーの役割がとても重要です。しかしながら、ご自身の職場の停滞感に悩んでいるシニアマネジャーの方は多いのではないでしょうか。

日科技連では、2009年から8年間にわたって開催している「管理者とリーダーのための『業務の見える化と改善』セミナー」の参加者から、業務上で悩んでいる様々な声を伺ってまいりました。

その中で特徴的だったのが、

・成果を求める話が多い。

・ミーティングなどで上位者が一方的な話をする。

など、シニアマネジャーの組織運営に関する意見が多くあったことです。

これらの声からは、組織のメンバーとシニアマネジャーの間に大きな意識のズレがあることがわかります。目標達成に向けてそれぞれの役割をきちんとこなそうとすればするほど、組織の活性化を阻害する行動を無意識に行ってしまっているとしたら・・・この意識のズレは、頑張れば頑張るほど、閉塞感が増すという不幸な結果をもたらします。

このようにならず、イノベーションを起こし続ける組織となるには、シニアマネジャーが、事業の両輪である“業績達成”と“組織力向上”を意識して業務を推進することではないでしょうか。

では、これらを実践できるマネジャーになるために、実際にはどうすればよいのでしょうか。

本セミナーでは、イントロダクションで、西原 文乃 氏(「イノベーションを起こす企業」野中 郁次郎 氏との共著者)(Amazonの紹介ページにリンク)が、シニアマネジャーが知識を創造し実践する具体的な方法として、「現場リーダーの善い目的や思いを起点とした共創の場づくり」と「目的や思いを実現する集合的な実践力」について事例を含めて紹介します。

引き続きのカリキュラムでも、経営学者などによって紹介された学術的な内容の紹介だけではなく、組織改革の成果を上げた事例を紹介するとともに、シニアマネジャーが課長、リーダーたちと一体となって実施、展開できる実践的な考え方や方法を中心にお話しいしたします。- 1.組織改革とシニアマネジャー自身の挑戦とは?

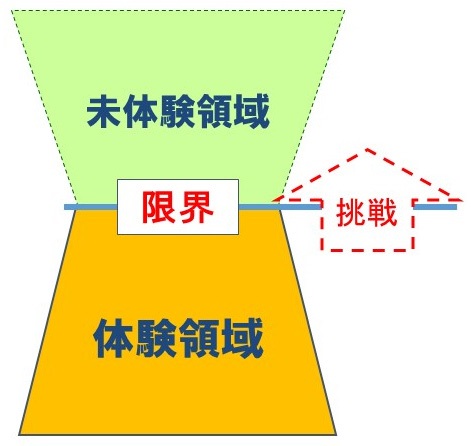

シニアマネジャーと若手社員を比較すると、業務を進めていく時にどちらの方が”挑戦すること”が多いでしょうか。 - 一般的には若手社員の方が挑戦することが多いと思われがちです。しかし、本セミナーではシニアマネジャーの方が若手社員よりもはるかに多くの領域への挑戦が求められる、という考え方を示します。

- 本セミナーで解説している“挑戦”の考え方を下に示します。

- 若手社員にとっての未体験領域は多くの範囲に広がっていますが、上司や先輩社員などに教えてもらうなど、未体験領域への解決方法は比較的容易に見出すことができます。一方、シニアマネジャーが遭遇する未体験領域は複数の業績目標の達成や生産性向上、若手社員の育成など、自分自身で考え行動しなければ対応できない内容が多くなってきます。従って、シニアマネジャーは若手社員よりも難易度の高い挑戦が多くなってきます。

本セミナーでは未体験領域に踏み込んでいくとき(挑戦するとき)に、シニアマネジャー自身が自己変革を図る方法とメンバーを巻き込んで取り組んでいく活動の進め方を学んでいただきます。

2.メンバーに業務内容を正確に伝えることができていますか?

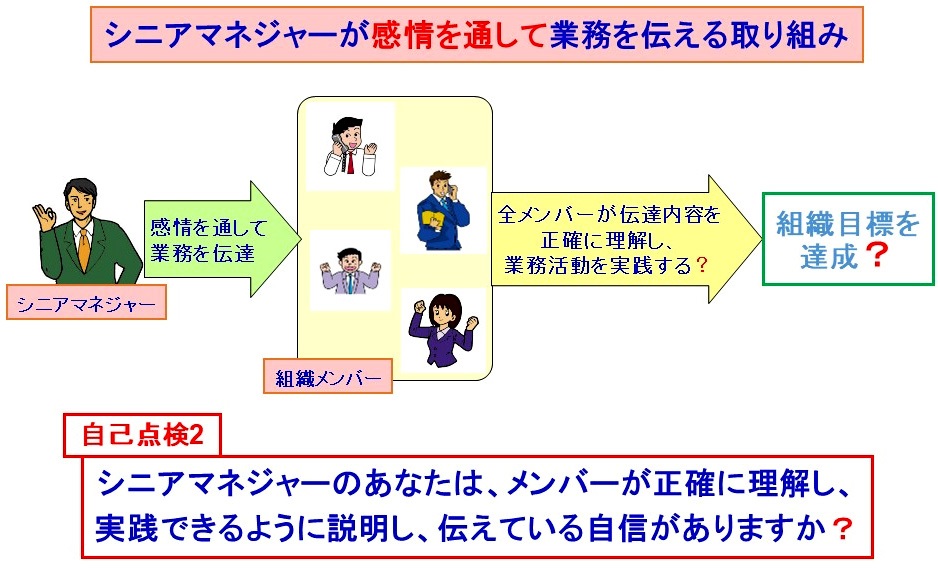

組織のメンバー(以下メンバー)を巻き込んで取り組んでいくためには、業務内容を正確に伝えることが必要となります。

下図は、日科技連での「管理者とリーダーのための業務の『見える化と改善』セミナー」で使用している資料です。

この中に、<業務内容を、あなたはメンバーが正確に理解し、実践できるように説明し、伝えている自信がありますか>という質問がありますが、この質問に対して「自信がある」と答えたのは8年間のセミナー出席者で僅か一人だけでした。その人の職場のメンバーは全て外国人であり、彼の説明は英語だけということでした。

なぜ管理者やリーダーに業務内容を正確に伝える自信が生まれないのでしょうか。その理由の一つに言葉に対する認識のバラツキがあります。

業務を進めていく上でシニアマネジャーが使うことばの定義を明確にすることで、シニアマネジャーの意図することが実現しやすくなります。

本セミナーでは業務の内容を分かりやすく伝え、理解させることで、メンバーが正確に判断、実行できるようになる表現方法の仕組みを紹介します。なお、この表現方法については、本セミナーと「管理者とリーダーのための業務の『見える化と改善』セミナー」のみで紹介しています。

以上、本セミナーの一部をご紹介しました。

最後に、組織改革の取り組みが内発的に進むためには、どのような組織になっていなければならないでしょうか。

- ①経営トップが組織改革を必要と認識した時、社内に組織改革を推進、

- 実践できるシニアマネジャーが複数育っている。

- ②提案された組織改革(案)を経営トップが理解し全社的組織改革を

- 進める時、社内に組織改革を推進、実践できるシニアマネジャーが

- 複数育っている。

- ③シニアマネジャーが昇進して経営層になり、全社的な組織改革に

- 取り組むことができる。

- ④企業内の多くのシニアマネジャーが組織改革に向けた活動を理解し、

- 実践している。

などの状態ができていることが必要であると考えます。-

このWebページだけではお伝えできないことが沢山ありますので、 - ぜひ「シニアマネジャーに求められる組織改革実践力向上セミナー」へ

- ご参加ください。

<講師陣紹介>

田中 孝司 氏(たなか こうじ)

KANJIE ASSOCIATES 代表

日本ナレッジ・マネジメント学会 専務理事

日科技連QFD研究会に1992年から2012年までメンバー、チームリーダーとして参加し、QFDの可能性に興味をもち品質管理以外の他分野との融合を図る研究を続けてきた。

最近は研究テーマとして“これからの時代に求められるマネジャーのマネジメント”について、原賀氏を含むメンバー達と継続的にQFD勉強会を開催し、引き続きQFDと他分野の理論や事例を融合させた新しい研究を進めている。

原賀 秀昭 氏(はらが ひであき)

コニカミノルタ株式会社 開発統括本部技術戦略部 第1グループリーダー 部長

1984年 小西六写真工業株式会社(現コニカミノルタ)入社、各種カラー感光材料の製品化業務を経て、技術をコアにした事業開発活動や開発テーマの企画および管理業務に従事。日本科学技術連盟QFD研究部会で業務機能展開を中心に研究推進中。

特別講師

西原 文乃 氏(立教大学 経営学部 国際経営学科 助教)

研究協力

中村 忠雄 氏、宮村 幸雄 氏

〈お問い合わせ先〉一般財団法人 日本科学技術連盟 品質経営研修センター 研修運営グループ

〒166-0003 東京都杉並区高円寺南1-2-1 / TEL:03-5378-1213

Copyright © 2021 Union of Japanese Scientists and Engineers. All rights Reserved.