《シリーズ》変革と新たな価値を創造するN7と言語データ【第5回】(全6回)<2019年03月18日>

第5回アイデアが泉のように湧き上がるPDPC法の本質的価値を探る

N7(新QC 七つ道具)研究東京部会

*本シリーズ記事は日科技連賛助会員向け機関誌『クオリティ・クラブ』へ掲載したものです。

1.PDPC法の本質的価値

今回は、N7が持つ機能の一つ「アイデアが泉のように湧き上がる」に焦点を当て、流動的な事態の推移を予測予見しながら問題解決のストーリーを描くPDPC法に関して、いくつかの提起をしてみます。

PDPC 法とは、東大紛争の解決を描くために近藤次郎博士が考案した過程決定計画図法(=成功のシナリオとも呼ばれる)をルーツに、新QC 七つ道具の手法の一つに加えられたものであり今ではProcess Decision Program Chart Method として広く世界にも発信されています。

まず本稿の結論を述べると、PDPC 法はアイデアを掘り起こし見える化する手法として、今日的にも有用な本質的価値があると考えています。さらに、その本質的価値を体現するためにも、この手法の教育や普及と活用にあたって、新たに次のように用語の見直しを提起し、その狙いについて述べます。

2.言語(用語)は思考を規定する

上記の用語の見直しは、第1回、第2回の言語データ論での研究にも関連します。我々は手法開発当初から使われてきた用語を、この手法の教育、普及の場面で長年にわたり踏襲してきました。しかし、この用語の見直しの必要性を与えてくれたのが、ある大企業でのN7に対する改善活動に取り組む現場の方々の意識調査でした。N7が提唱されて半世紀以上を経過している現在も、アンケートでは「N7は難解である」「現場では特にN7の用語は難しく、使いにくい、イメージしにくい」という回答が多くみられます。そこで、手法の教育や普及と活用を図るため、言語は思考を規定するとの考え方で、ネックの用語をより真意に沿ってわかりやすく言い換えることにしました。この着想はコロンブスの卵とも言えますが、結論から遡るとPDPC法普及には効果的だと考えています。

「アイデアが泉のように湧き上がる」その媒体としてのPDPC 法で、用語の見直しは、不確実で流動する事態の推移に従って、アイデアとも言える対策と現象を数多く描き出すことにつながります。

3.PDPC法の用語の見直し

PDPC の作図にあたって見直した用語は次の通りです。

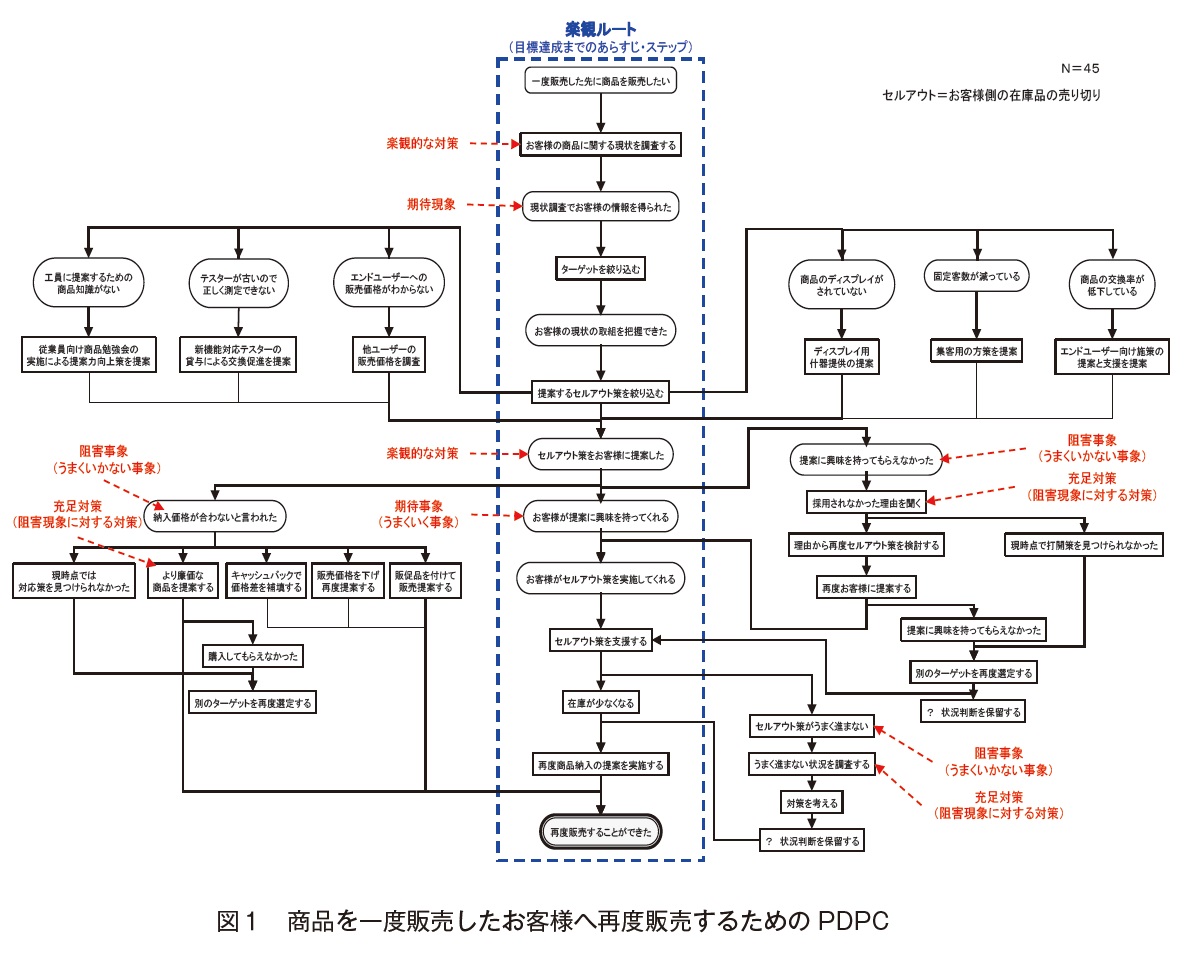

また、現在の日科技連のN7セミナーテキストでは、出発点からゴールを結ぶルートを「基本ルート」と呼んでいますが、我々は発想を促すうえで「楽観ルート」と呼称を変更しました。これは、営業部門でPDPC 法が有効であることから、過去に開催していた日科技連の「営業部門のための新QC七つ道具入門セミナー」のテキスト(1993 年版)では、すでに「楽観ルート」と呼んで指導してきた実績を踏まえたものです。

4.PDPC法のボトルネックを克服

PDPC 法のボトルネックは、事態の推移を予測し、いかに問題解決上の対策や現象を図に描けるかです。作図するうえでは、個人思考や集団思考でも、テーマに対する固有知識や知見を持っていることが最低限必要な要件とされます。しかし、N7初心者がPDPC を作図する場合、そうした固有知識や知見があるにもかかわらず、それを反映した対策や予見を紙面に見える化できるかというと、そう簡単ではありません。

例えば、楽観ルートを10 ステップ程度で描くと指導しても、その10 ステップ(手順)を紙面に描き出せない場合が多くあります。このことからも明確ですが、頭の中にある知見や固有知識をそのままアイデアや手順として円滑に紙面に表現することは難しいのです。

例えば、QC サークルリーダーを対象としたPDPC法の研修で、「QC サークルの停滞した現状から活性化したサークル」というテーマで、サクセスストーリーをPDPC 法で描く演習体験を重ねた時の話です。知見が十分にあるはずの自身のQC サークルをどのように活性化するかの楽観ルートを描くことも容易ではありませんでした。楽観ルート上のステップは手順が大半であり、奇想天外なアイデアを要求してはいないにもかかわらず、この例のように楽観ルートを描くことは一般的には容易ではありません。つまり、楽観ルート上に描かれる手順もアイデアと同様のボトルネックを抱えています。こうしたボトルネックを克服する方法として、具体的には、用語を見直すことで発想を促しました。

用語変更後のPDPC 作図の手順を説明します。まず、ある現象に対して、楽観的な対策を考えます。次にその対策が実施された場合に期待される状態を推定します。その期待される状態を「期待現象」と呼びます。こうして、「楽観的対策」と「期待現象」を順次重ね、狙いとするゴールへ導いていく方法が「楽観ルート」です。

次に、楽観ルート上の期待現象とは裏腹な、現実的にも想定されるであろう「うまくいかない場合の現象」を「阻害現象」と呼称し、楽観ルート上のステップごとにこの「阻害現象」を思考します。同時に、それぞれの「阻害現象」に対する適切な手立てとしての対策を「充足対策」と呼称して、順次作図を展開します。

こうしたそれぞれの場面に適合した用語に導かれるように、頭の中に内在する固有知識や知見が紙面に顕在化することで、PDPC 法のボトルネックの克服に期待できると考えています。

図1は、この方法により、N7初心者がPDPC を初めて作図した事例のイメージ図です。前述のように、楽観ルート上の手順もアイデア(発想)と同質の難しさがあると考えると、一般的なN7初心者が作図したPDPC には見られない数多くの対策と現象が展開されています。

5 まとめ

本稿で述べたように、多くのアイデアは頭の中に内在、または潜在しています。そこで、「泉のように湧き上がるアイデア」を掘り起こし、紙面に見える化させるうえでも、PDPC 法の用語をより現場感覚に近く寄り添わせるだけで、その本質的価値を多くの人々に体感してもらえると考えています。また、N7の本質的価値は、N7の用語の見直しに限らず、多様な視点から今後も継続して探求する必要を痛感しています。