《シリーズ》変革と新たな価値を創造するN7と言語データ 【第3回】(全6回)<2019年01月28日>

第3回 適切な企画や計画を考えるのに役立つN7,今に問う本質的価値

N7(新QC 七つ道具)研究東京部会

*本シリーズ記事は日科技連賛助会員向け機関誌『クオリティ・クラブ』へ掲載したものです。

1.今に問うN7の本質的価値

今、企業ではグローバル化、イノベーションが加速し、技術のパラダイムシフトを進めています。顧客価値創造とスピード経営が求められる中、品質・コスト・技術などの面で新たなイノベーションを起こし、 お客様に満足いただける安くて良い商品・サービスを提供し続けることが求められています。

N7は、今の時代に必要不可欠な、戦略や企画、計画の立案、リスクへの対応策検討、未然防止などに役立つ問題解決手法、課題達成手法、図形思考法であり、 図を描きながら考えを進めていく手法です。N7を習得することにより、下記に示された本質的価値、多くの効用を実現することができます。

これらにより、情報過多の時代、玉石混淆の中から本質を見極め、スピード感のある判断、アイデアの創出など、今の時代にあった有効なツールとして多くの方にご理解いただき、活用されることを期待します。

2.N7とは

従来、職場ではQ7(QC 七つ道具)や統計的手法などの数値データを中心とした手法を活用してきました。しかし、職場には数値データがとりにくい問題も数多くあります。たとえば、「魅力的な企画とは」「経営施策を具体化するためには」「このプロジェクトにおける真の問題とは」などの問題は、数値データだけでは解決できません。このような問題の解決に有効な手法として“N7”が開発され使われてきました。

N7とは、言語で表したデータの関係を整理し、図にまとめていくことによって問題を解決していく手法で、親和図法、連関図法、系統図法、マトリックス図法、マトリックス・データ解析法、アロー・ダイヤグラム法、PDPC 法の7つの手法があります(図1)。

3.適切な企画や計画を考えるのに役立つN7

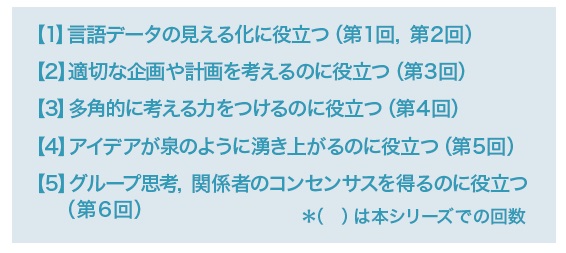

企業における活動では、PDCA(Plan-Do-Check- Act) のステップを確実に踏み、PDCAのサイクルでスパイラルアップしていくことが重視されます。

PDCA の最初のP である Plan(企画・計画)は、慎重によく考えて立てることが大切です。適切な企画や計画を策定することによって、やり直しを減らして業務を効率よく進めていくことができるのです。Plan は、 図2 の3つのフェーズで捉えることができます。

4.なぜなぜで根本原因を追究する“連関図法”

問題点が発生した際に、なぜなぜを繰り返しても、 なかなか新たな発見・発想に至らないことがありますが、連関図法を学ぶと、なぜなぜを繰り返す意味がわかります。

従来のなぜなぜは、直線的な発想展開になりがちですが、連関図でのなぜなぜ展開は、蜘蛛の巣状に広がりを見せ、一つの現象(問題・結果)からいくつかの要因が因果関係として描き出されます。したがって、 なぜなぜの繰り返しによって真の原因が絞り込まれ、 「“ 悪さ” の根源はこれか!」という原因が判明できます。絞り込まれた原因からは「とるべきAction」の方向が見え、即対策に結びつくという経験を得ることもあります。

そして、出来上がった連関図全体をじっくりと読み解き、「因果関係」の連鎖を確認することが大切です。「因果関係の適否」「言語データの適否」「発想の抜け・落ち」等々と連関図の出来映えを一段と良くすることになります。結果、「新たな発想・アイデア」等々の発見にもつながります。この新たな発見が、N7の「本質的価値」であると考えます。

5.事例で読み解く一次原因選定のポイント

(1)適切な一次原因を選定する理由

一次原因は、問題点に対して「~なのは~だからである」と納得できる近さをもっている原因です。一次原因から「なぜ、なぜ、なぜ、…」と問いかけていって原因を追究し、問題点を解決に導く具体的な原因を漏れなく見つけ出すのですから、包括的な意味をもつ原因を捉えることが重要となります。

一次原因によって後から出てくる原因が決まるので、 摘出すべき原因を取り逃がしてしまわないように、問題点を取り巻いている状況を把握して、抜け落ちのないように決めていきます。取り上げた問題点の当事者であれば、問題点の原因を追究していくにあたって全体を俯瞰すると、どのような入口から原因を追究していけばよいかがわかるはずです。その入口になるのが一次原因なのです。

(2)一次原因の選定方法

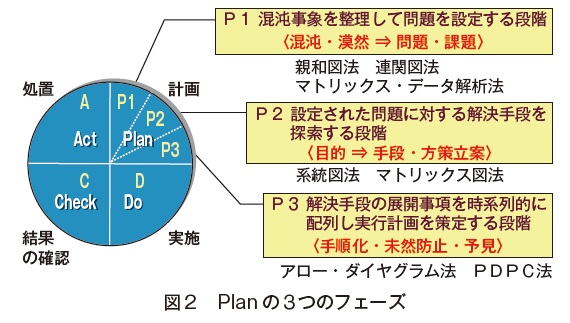

テーマについて集めた言語データ間の因果関係を記し、結果の状態を示すものをとりあえず一次原因とします。テーマを表す言語データが抽象的でも、内容がわかりやすく言語データを直接集めることができる場合は、テーマの内容を表す状態を言語データで集めて表にまとめます(表1)。言語データ間の因果関係を考えて関係の強さは無視し、原因と考えられる番号を記します。原因の番号が多い言語データは、いろいろな原因が関連していることを表しており、テーマに近い状態を表しています。

事例では、①③④⑤が多くの原因を持っていますが、 ③④⑤を並べてみると、③には④⑤が原因として挙げられており、3つの言語データの中では一番テーマに近い結果と考えられます。この事例では、①③を一次原因として決定し、連関図で検討します(図3)。

(3)一次原因から主原因まで追究する際の留意点

原因は事実で行います。一次原因から主原因まで原因を追究していく時の言語データは事実データで行い、 次に、原因は自責や他責を問わず様々な角度から事実を捉えていくことが必要です。ただし、原因を追究していくと、事実から推測(仮説)がでてきて真の原因のヒントを見つけることもあります。仮説については、 実証データを集めていくことが必要になります。また、 一次原因と同じように、矢線の先の原因(結果になる原因)とその原因との関係は、「~なのは~だからである」と納得できる近さで表されることが必要です。