SK

《シリーズ》変革と新たな価値を創造するN7と言語データ【第6回】(全6回)<2019年05月24日>

第6回 グループ思考、関係者のコンセンサスを

得るのに役立つN7、今に問う本質的価値

N7(新QC 七つ道具)研究東京部会

*本シリーズ記事は日科技連賛助会員向け機関誌『クオリティ・クラブ』へ掲載したものです。

1.最終回にあたり

本シリーズは「変革と新たな価値を創造するN7と言語データ」と銘打ち、N7研究東京部会のワーキンググループによる研究成果を紹介してきましたが、今回が最終回となります。すでにご紹介した通り、N7を活用することにより、様々な本質的価値、多くの効用を実現することができます(本誌№11 p.11参照)。

今回は、5番目の本質的価値として、グループ思考、関係者のコンセンサスを得るのに役立つN7についての解説を行い、最後になりましたが、N7研究東京部会の活動をご紹介します。

2.グループ思考、関係者のコンセンサスを得るのに役立つN7

(1)グループ思考を効率よく行うのに役立つ

企業内における活動では、話し合いや議論によるグループ思考をすることが多いと思われます。しかし、話し合いや議論が本題から脱線したり、発言者が偏ったりすることが少なくありません。

そこで、グループのメンバー全員がN7を知っていると、話し合いがスムーズに効率よくできます。一人ひとりの発言の要旨を言語データにし、それをカードに書いて全員で図にしながら話し合うと、あまり脱線せず、大人しい人の発言が消えることもありません。N7を用いることによって、全員が議論のプロセスを眼で見ることができ、話し合いのベクトルがそろい、ねらいを外さずに話し合えるので、全員で効率よく思考を進めていくことができます。

(2)関係者のコンセンサスを得るのに役立つ

企業内の多くの活動において、関係者の総合力を発揮することが期待されており、部門間の仕事の内容の違いや利害の相違を超えてコンセンサスを得る必要があります。特に部門間で連携して進める場合、コンセンサスを得ることは必須です。また、部下にとっては、上司の同意を得るために日常業務の中で様々な努力が強いられる場面があります。このような関係者とのコンセンサスを得るのに際して、N7による図を用いた説明は、相手の理解を得る一つの有効な方法です。

例えば、親和図法を用いることによって、事実に基づく言語データで裏づけされた納得できる結論を提示することができます。ある問題の原因が、自部門の責任のものと他部門の責任のものとが関連づけられて1枚の図(連関図)に表され、問題解決の方策として、自部門が実施する方策と他部門が実施する方策が一覧できる図(系統図)になると、互いのやるべきことの共通認識ができ、同意が得られやすくなります。

アロー・ダイヤグラム法を用いると、プロジェクト全体の中での各部門や各人の役割分担や日程がはっきりし、プロジェクトを成功させるためにやるべきことが明確に理解され、全員が一丸となることができます。

製品の開発期間の短縮と生産開始後の設計変更の低減をねらいとするコンカレント・エンジニアリングは、企画・開発の段階から関連部門が参画して進められます。設計部門は技術的な面を、購買部門は部品や材料の調達のしやすさ、製造部門はつくりやすさ、営業部門は売りやすさなど、それぞれの立場を主張します。これらの各部門の要求や要望を、製品開発のねらいに合せて互いの同意を得て、意思統一を図りながら進めていかなければなりません。

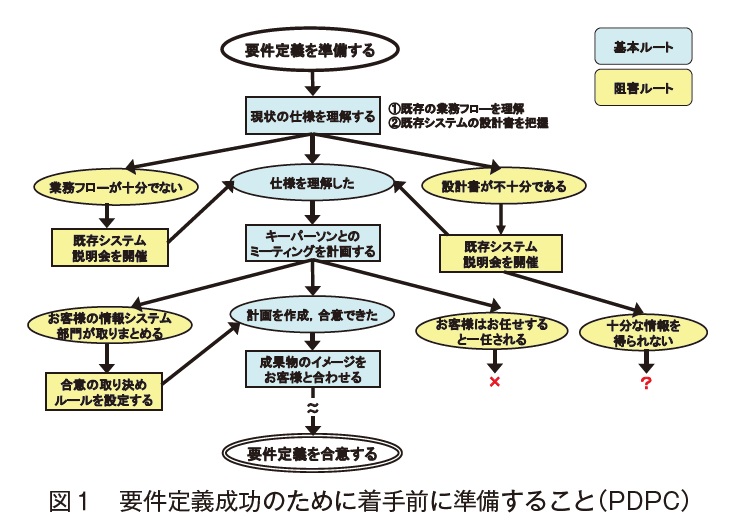

また、PDPC 法を用いてお客様との仕様合意を図ることも可能です(図1)。

以上のような場面でのコンセンサスを得るための環境づくりには、N7が大いに役に立ちます。

3.ナレッジマネジメントにも役立つ

知識を経営資源として活用する経営手法として、ナレッジマネジメントがあります。

N7は取り上げた問題について、関係者が考えたり、話し合ったりしたことから言語データを取り出し、それらをカードに書いて図形化しながら問題解決に必要な情報を得ていきます。その話し合いや図形化の過程で、メンバー各自の頭の中にあること(暗黙知)が、言語データとしてカードに書かれて他のメンバーの目の前に出されるので、メンバー全員が知ることができる知識(形式知)となります。また、言語データを図形化することによって、形式知を充実させることができます。さらに、話し合いながら図を描いていく過程で、他のメンバーの発言や言語データに触発されて新たな発想が得られ、アイデアが泉のように湧き上がります。

このように、N7は暗黙知を形式知化したり、形式知を充実させたり、アイデアが泉のように湧き上がるのに役立つので、ナレッジマネジメントの手法としても有効であると考えられます。

4.N7研究東京部会における経緯と主な活動

N7研究東京部会では現在、「実務に役立つ新QC 七つ道具の可能性追究~自己と組織の成長、実効につながるN7~」をテーマに活動しています。専門的な知見を集積する名実備わった討議と検討の成果を、N7の時代適合化の牽引や普及、N7セミナーなど研修活動に反映すべく、約30 年間活動を続けています。以前はセミナー講師が中心となって活動を続けていましたが、部会メンバーが現役を引退し、シニア世代となっていく中、最近では第一線の職場から若手メンバーも参画し、総勢17名にて活動を行っています。

5.これからのN7、時代に適合したN7

N7の各手法には「考え、発想する」意図があり、奥深い手法です。現在、注目を集めているAI も、人間の持つ創造性や発想には及ばないというのが専門家の意見です。これからは、AI がかなわない領域のアプローチや教育が重要となります。今後も、N7に関する考察を深め、顧客価値創造のツールとしてより多くの方に理解していただき、活用が促進されることを期待し、研究活動を継続していきます。

N7研究東京部会

部会長 恵畑 聡(日本科学技術連盟嘱託)

部会長 恵畑 聡(日本科学技術連盟嘱託)

〈お問い合わせ先〉一般財団法人 日本科学技術連盟 品質経営研修センター 研修運営グループ

〒166-0003 東京都杉並区高円寺南1-2-1 / TEL:03-5378-1213

Copyright © 2021 Union of Japanese Scientists and Engineers. All rights Reserved.