TQM

企業の立場でTQM推進を思う―推進事務局の体験から―(5)<2015年12月21日>

■よい結果を思い描けるようにする

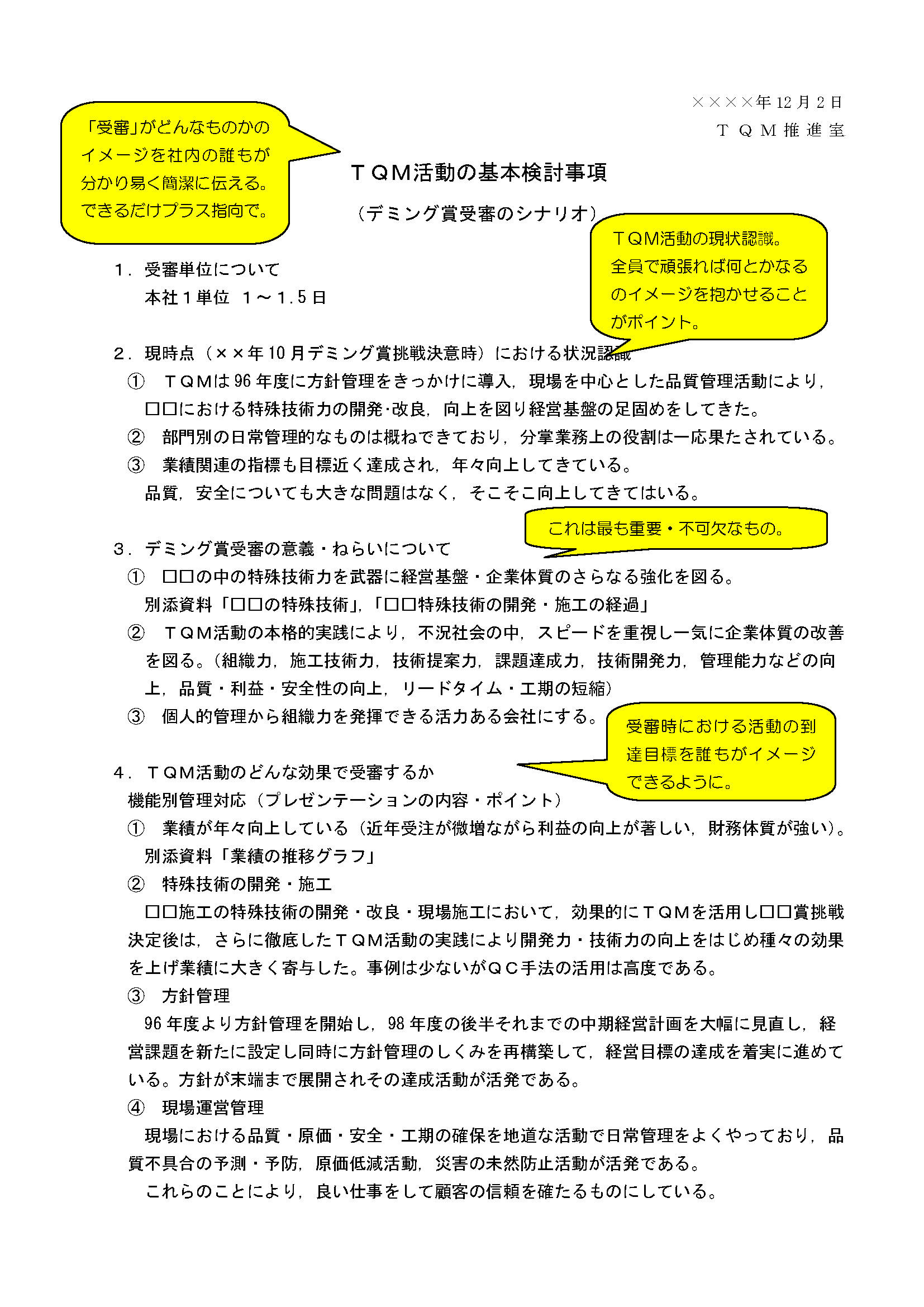

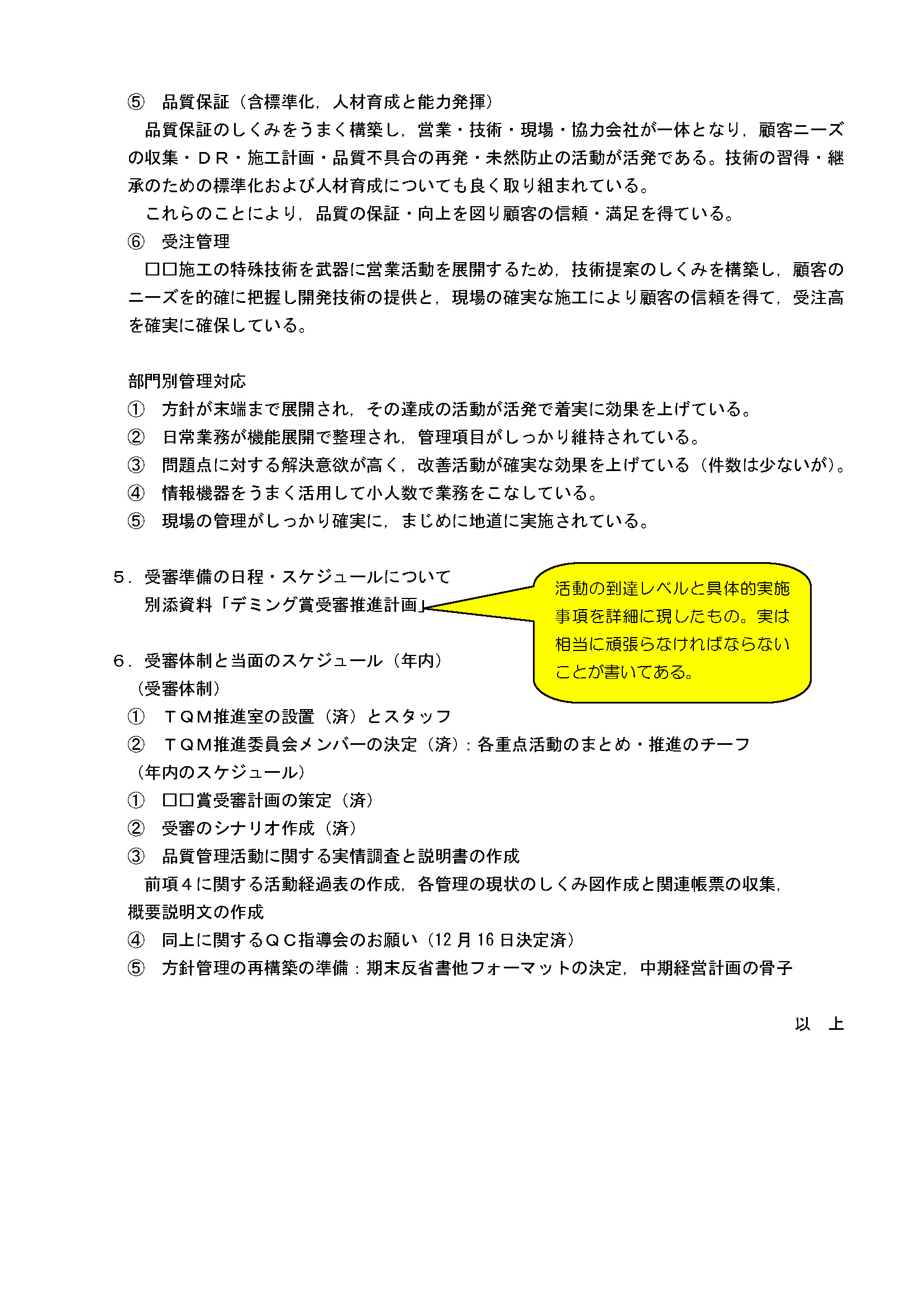

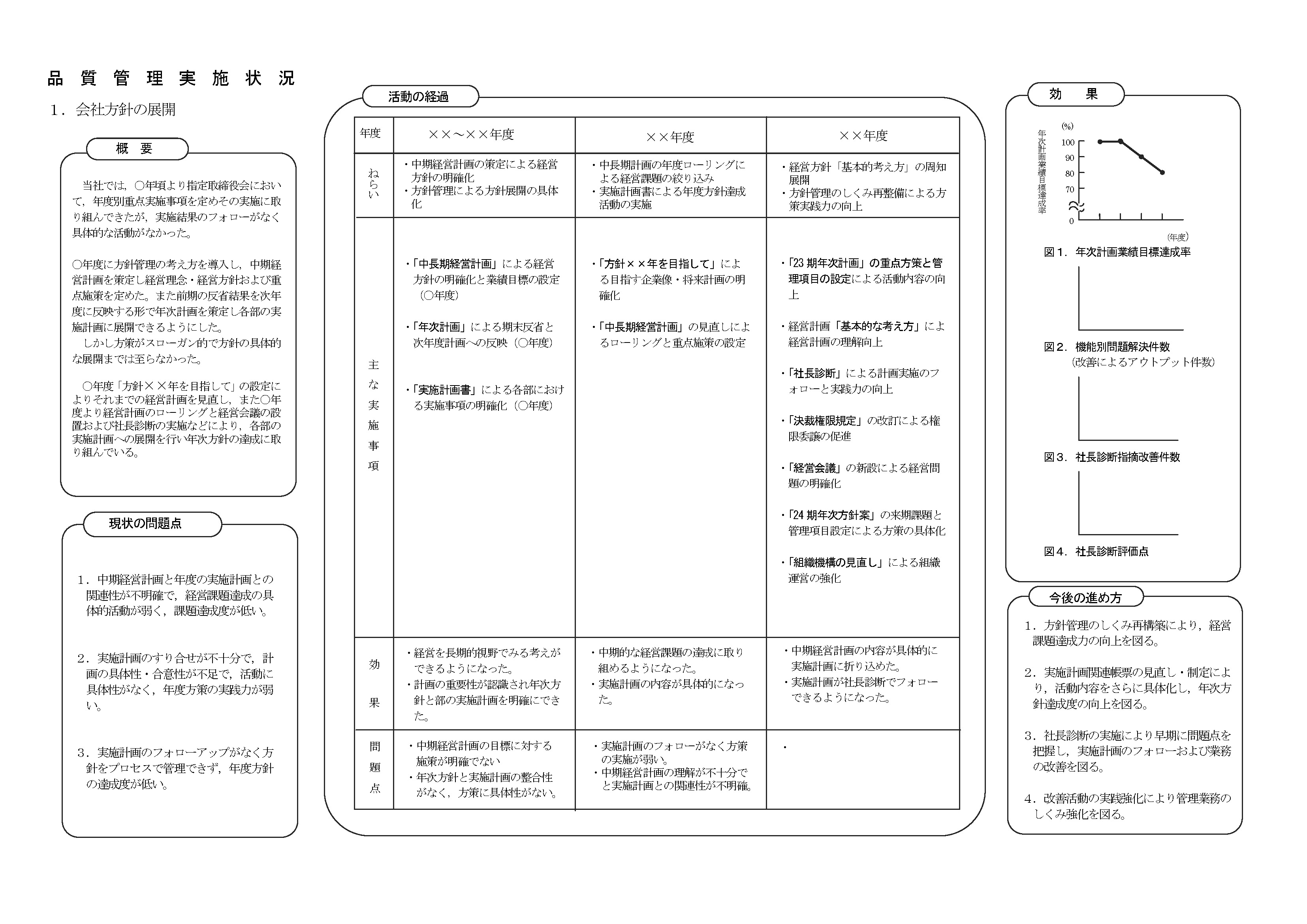

① 推進計画で決定した「TQM重点活動」を具体的にイメージできるようにします。 TQMは全員参加の活動です。各部門の一人ひとりが「よい結果を思い描ける」ようにします。 TQM推進の目的と目標は,前号図6の「TQM推進強化計画表」により,すでに全員に周知・理解されています。当面の目標は先ず「デミング賞」の受審です。 そこでTQM活動の基本検討事項として,図16の「受審のシナリオ」を作成しました。「受審」がどんなものかのイメージをできるだけプラス指向で社内の誰もが分かり易く簡潔に伝えるようにしました。 特にTQM活動の現状認識と「全員で頑張れば何とかなる」のイメージを抱かせることがポイントです。もちろん,受審の意義・ねらいを明示することは不可欠です。 事例は「デミング賞」のものですが,近年の「TQM奨励賞」の受審であっても同様の考え方でイメージできます。 ② 活動の主役は,機能別ワーキンググループ(以下WG)を主軸にした各部門の一人ひとりです。 WGの最初の作業として,各機能別に「現状の活動」と「今後の課題とその方策」を議論し,図17の「TQM推進重点活動抽出表」にまとめました。「現状の活動」では,“特徴として記述できる点・アウトプット,問題または不足な点”を明記し,「今後の課題とその方策」で“活動特化のイメージ,効果指標,アウトプット”などを示しています。 ポイントは,「ナーンダ,今でも結構ヤッテルンダ」と思わせる仕掛け(文章表現)と,これからの活動は「この線までやればイインダ,これならデキソウダ」といったやる気の創出です。 ③ しかし,何よりもトップの決意・方針が成功の要です。 最初の会社のTQC導入時,1980年初め頃の話です。当時の社長の命令一下で,現場の改善を目的とした「QC活動」が開始されました。当初は自己流の「QC活動」で,後に当社ではTQM推進の“迷走期”と称されました。 その後,外部講師の招聘と1985年当時の新社長就任と同時に「TQC推進強化宣言」がなされ,活動が力強く前進しました。 紆余曲折はありましたが,何よりもTQMに対するトップの揺るぎない信念が成功の要と思っています。 このようなトップの決意が社内に周知された後,それを実現させる「仕掛け」(推進計画)が,これまで述べてきたことです。 ④ 活動の実践部門では,自分は何をやればよいのかが一番の関心事です。 会社としてのトップとしての方針が分かったとして,社員の一人ひとりが「自分自身が何をやればよいのか,そのことを認識してもらう」ことが重要です。その具体的活動を示すのが②の仕掛けであり,事務局の仕事です。 当初は日常業務が忙しいことを理由に参加を拒んでいた人もいましたが,どの部署にもキーマンになる人はいるものです。その人を盛り立てて「QC指導会」や「QC発表会」といった晴れの舞台で主役を務めてもらいました。推進計画の進捗とともに人々の輪が広がり,「自分も参加しなければ(取り残される)」となり,全員参加の機運が一段と盛り上がっていきました。 ⑤ 「TQM重点活動」の夫々の推進計画をさらに具体化します。 図17の「TQM推進重点活動抽出表」の活動内容を,3か月後程度を目標に推進計画をさらに具体化しました。 機能別WGの活動により図18の「重点活動計画」を作成しました。機能別WGの役割は前述したように「仕組みの構築・維持・改善」の起案です。「重点活動計画」でも現状の仕組みを示した上で,改善点を明確化し,それによって得られる効果(活動目的)を明示しています。 このフォーマットは,活動の節目ごとに内容が充足され,そのまま活動の成果品として,また発表資料にもなります。 これも「よい結果を思い描けるようにする」仕掛けの一つです。 |

※画像をクリックすると、別ウインドウでPDFファイルが開きます。表示されるまで時間がかかる場合があります。

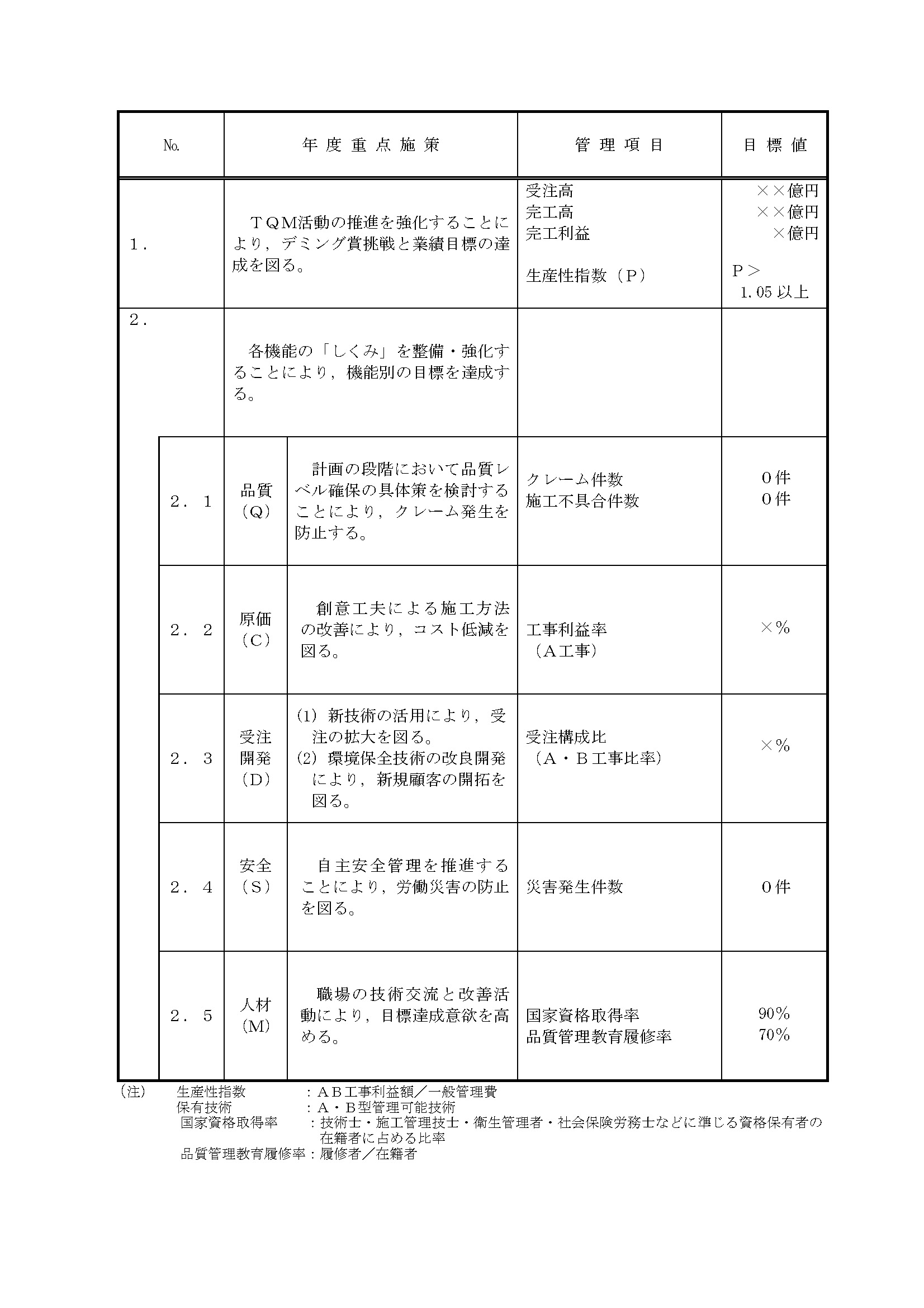

■方針管理でTQMを強力に推進する

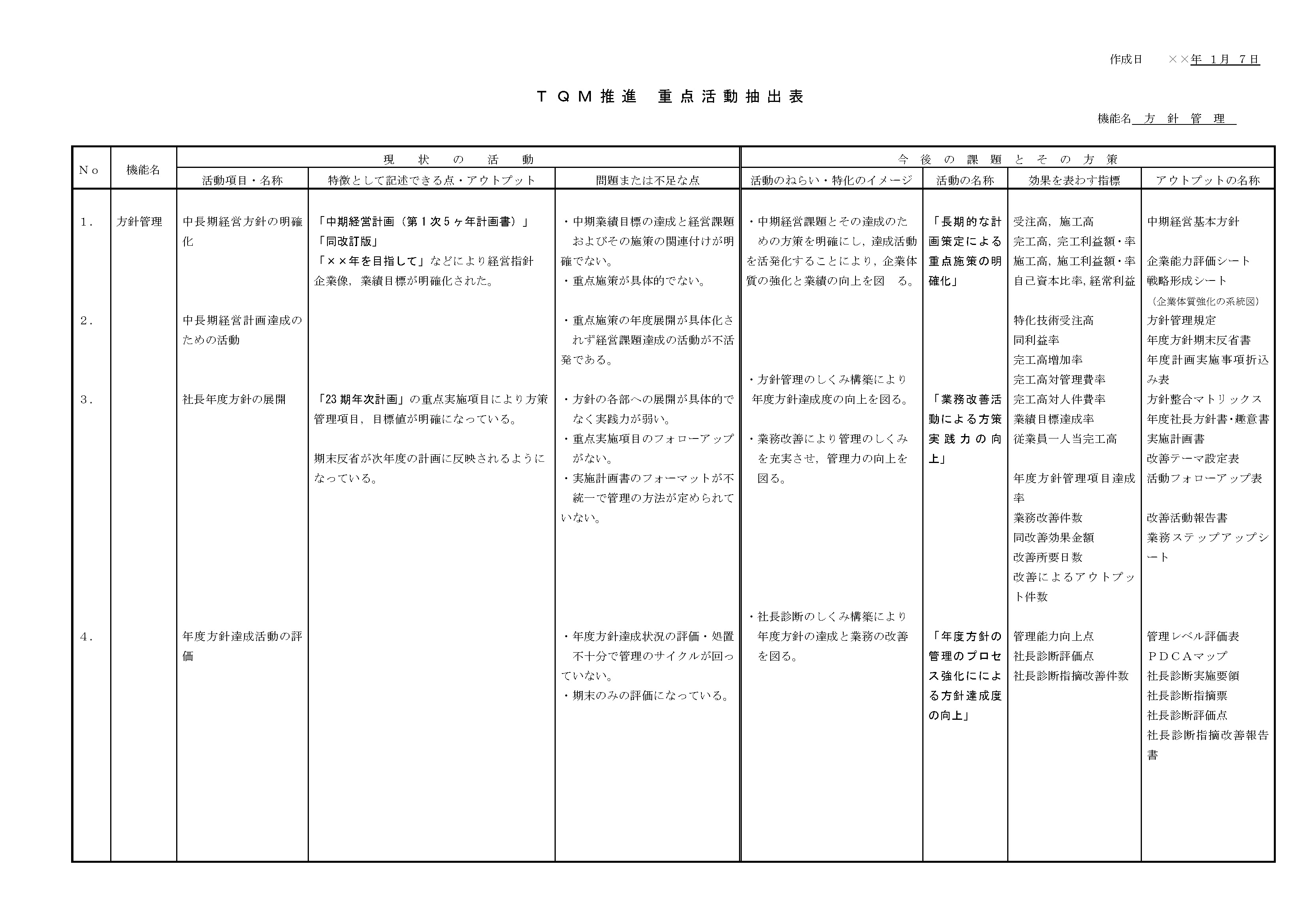

① 会社の持続的成功のためには,「方針管理」の導入が不可欠です。 TQM導入の目的が,「強固な経営組織・管理体制の構築により強靭な企業体質を目指す」ことにありました。このためには,先ず「方針管理」の導入が不可欠と考えました。 デミング賞受賞4社目のことでしたが,「グループワイドのTQM」として「方針管理」はすでに導入され,前田建設の方針を基にグループ会社の「年度実施計画書」などで実施されていました。しかし,仕組みそのものは,まだまだ弱体で改善点は多くありました。 「TQMの導入・推進」は会社方針であり,その達成が経営者に課せられた責任でありました。「方針管理」の仕組み強化を図りながら,「方針管理によってTQMを強力に推進する」考えになったのは自然な成り行きでした。 ② 「方針管理」の仕組み強化に取り組めるようにします。 機能別WG「方針管理」のメンバーには社長自らが参画し,他に取締役の経営層で構成しました。規模が小さい会社(社員50名程度)ゆえできたことかも知れませんが,社長のやる気を大いに感じました。前号の図9「TQM推進委員会構成表」を参照してください。 ③ 「方針管理」の仕組み(会社方針のPDCAを回す)の弱点を明確にし,改善に取り組めるようにします。 どのような活動であっても,先ずは現状把握が重要です。図20の「品質管理実施状況(方針管理)」を社長自らが作成しました。 ひととおりのことをやり,定性的な効果が感じられるものの目標達成度など定量的な効果がなく,問題点(改善点)が多くあることが分かりました。何よりも社長自らの作業で仕組みの改善意思を示し,「QC指導会」における発表により社内に周知されました。TQM推進の強固なリーダーシップを発揮することの大きなきっかけになりました。 次いで,図17の「TQM推進重点活動抽出表(方針管理)」を作成し,図18の「重点活動計画(方針管理)」によって「方針管理の仕組み強化」に関する活動内容を明確にしました。 以後,これに沿った形で,しかし状況の変化にも対応しながら活動を実践することになります。 ④ 「TQMの推進」を経営計画の中にしっかりと位置付けし,TQM活動に対する経営層の強固な意思が分かるようにします。 TQMは経営のツールと言われています。TQMの導入宣言を行ったとしても,そのことが経営計画の中で明確にされなければなりません。例えば,長中期の経営計画の中で 「経営課題」を明確にし,その課題達成や問題解決の手段(ツール)として,「TQM推進」を位置付けすることが重要です。 図19に「中期経営計画書」を示します。これにより,経営課題の達成とTQM推進の関係を経営層がはっきりと示すことができ,「TQM活動」の重要性を周知できます。 ⑤ 「TQMの推進」に関する社長方針をさらに具体化し,各部門で実践できるようにします。 長中期の経営計画の中で “経営課題”を明確にしましたが,この課題達成のための重点施策が年度の「実施計画書」に展開されます。 図21に「年度社長方針書とTQMの関係」を示します。経営目標(業績)の達成のために必要な「TQM活動の実践」が理解でき,各部門の活動がさらに活発になりました。 余談ですが,業績目標の達成は会社経営の目的であることに変わりないかも知れませんが,目的の先にあるのが理念です。 近年でも,売上至上や儲けだけを考える余り,その挙句様々な不祥事を起こし,消えてしまった会社も数々ありました。理念の欠如,あるいは理念の形骸化など,何れも経営者のマネジメント力によるものでしょう。 当グループ会社では「誠実・意欲・技術」が創業以来の理念です。私も入社以来,何よりも誠実さが大切だと思いその社風に誇りを持ちました。それを基に意欲が生まれ技術が習得・活用できました。 |

次号は「TQM重点活動」の内の“方針管理の仕組み強化”について記載します。

西野武彦 氏

1946年生まれ

1964年前田建設工業株式会社入社/以来,建築施工,TQM推進に従事

1989年同社デミング賞受賞

以降,グループ共全四社のデミング賞受賞,そのTQM推進事務局に従事, JSQC第1回品質管理推進功労賞受賞

現在,日本品質奨励賞審査員,ISO審査員(QMSエキスパート審査員),

品質管理学会員,TQM・ISO研修コース講師,一級建築士

著書:『品質経営システム構築の実践集』(日経品質管理文献賞受賞)

『超簡単!ISO 9001の構築』,

『ISO 9001プラス・アルファでパフォーマンス(業績)を向上する』

『ExcelでQC七つ道具・新QC七つ道具作図システム』

『Excelで統計解析システム検定・推定編/実験計画法編』ほか

何れも細谷克也共著,日科技連出版社

〈お問い合わせ先〉一般財団法人 日本科学技術連盟 品質経営研修センター 研修運営グループ

〒166-0003 東京都杉並区高円寺南1-2-1 / TEL:03-5378-1213

Copyright © 2021 Union of Japanese Scientists and Engineers. All rights Reserved.