SK

バリューチェーン主体の事業戦略構築法<2015年09月04日>

バリューチェーンという言葉は頻繁に聞かれるようになりましたが、実際の使われ方としては戦略の抽象的な説明に使われるのみで、具体的に戦略構築に役立てている場面はあまり見られません。また、意味するところが人によってまちまちですし、「バリューチェーンの使い方がわからない」という声もよく聞きます。

本稿では、概念ではなく道具としてバリューチェーンを戦略構築に役立てる方法を紹介します。

■1.バリューチェーンとは

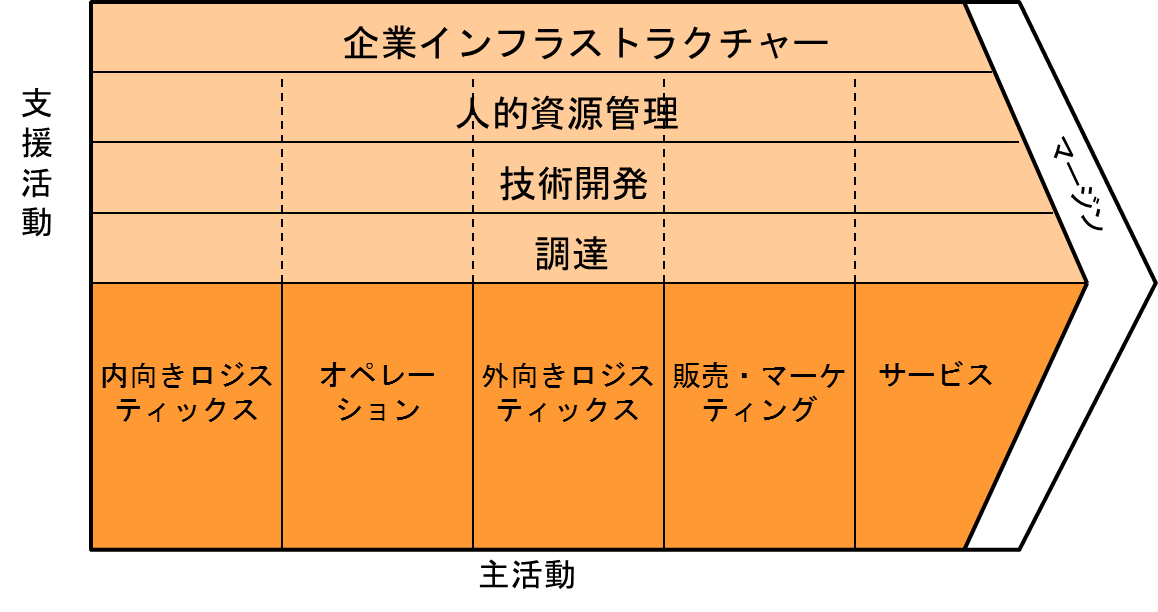

バリューチェーンはマイケル・ポーターの発案した戦略コンセプトで、一つの事業の中でどのような活動を行っているかを一覧できるようにした図です(図1)。ここでいう「活動」には設備や無形の資産も含まれるようです(つまり、活動=リソースと読みかえてもよい)。そして、すべての重要な活動が網羅されるように、それをいくつかに分類しています。大分類は主活動と支援活動、さらに小分類として、主活動はインバウンド(内向き)・ロジスティックス、オペレーション、アウトバウンド(外向き)・ロジスティックス、販売・マーケティング、サービスの5つ、支援活動は企業インフラ、人的資源管理、技術開発、調達の4つに分類されています。要するに、ある企業の中の1つの事業の中身を、仕入れからアフターサービスまでの流れに沿って観察した絵になっているのです。

ポーターはさらに、複数のバリューチェーンを原料などの川上から消費者など川下まで、あるいは周辺分野まで並べて、「バリューシステム」と呼んでいます。しかし、この用語は定着せず、このバリューシステムとバリューチェーンを総称して、「バリューチェーン」と呼んでいるのが一般的なようです。

図1 バリューチェーン

■2.顧客に提供する価値を実現する内部構造が、バリューチェーンである

戦略の要素を、

①顧客に提供する価値

②提供価値を実現する内部構造

の二つに分類した場合、②の「内部構造」をバリューチェーンとか、ビジネスモデル、プラットフォームなどと表現することが多いようです。戦略分類の用語を使って、①をポジショニング、②をリソースといいかえるならば、バリューチェーンはその後段のリソース部分ということです。つまりバリューチェーンとは、その事業の優位性がどんなリソースから生まれているのかを表している、といってもよいでしょう。優位性とは、顧客のニーズによりよく応えること、すなわち顧客が認める価値を提供することだからです。そうすると、①は目指す優位性の設定、②は優位性の源泉となるリソースの設計、ということになります。

さらに、他社にまねされないために、そのバリューチェーンは他社とどこが違うのかを明確にします(表現を変えれば、独自のビジネスモデルを構築するということ)。そうすることによって、持続的な優位性を獲得することができるようになります。特に、バリューチェーンの中の重要な活動どうしがリンクし、あるいは強化し合う関係にあるときは、仮に他社がそのうちの一部だけをまねても同様の優位性が得られないため、そのモデルを完全に模倣することは難しくなります。これにより、他社の追随を防ぐことができます。

■3.バリューチェーンを使いこなすためのポイント

①活動の分類を自由に設定する

バリューチェーンがなぜ使いにくいとされているのかというと、第一に『ポーターの「活動の分類」を忠実に使おうとすると難しい点が多々ある』ということが挙げられます。この活動の分類はメーカーを想定して作られているため、サービス業などには当てはまらないことが多いといえます。たとえば、ファストフードでは「商品の販売」と「顧客の受け取り」が同時に起こりますので、アウトバウンド・ロジスティックスと販売の境界がありません。また、小売業の主たる業務はモノを売ることなので、オペレーションと販売の区別もつきません。ここでポーターの枠組みに固執すると、現実の業務の姿をうまく表せず、わかりにくい図になってしまいます。

したがって『ポーターの提唱するバリューチェーンの枠組みに固執せず、業種に合わせて活動の分類を自由に設定し、枠組みを変えてやる』必要があります。

②何が優位性かを意識しながら書く

次の使いにくさとして『漫然とすべての活動を書き下しても、全体としての意味がわからないこと』が挙げられます。バリューチェーンを描くときに、目的をもって書かないと、単なる活動のリストになってしまうのです。ここでいう目的とは「優位性の源泉となっている活動がなんであるかを明確にすること」です。そのためには何が優位性であるかをある程度は決めてから、それを意識しながらバリューチェーンを作り出す必要があります。

また、優位性を際立たせるためには「優位性の源泉となる活動、あるいはそれに準ずる活動に絞って書き込む」必要もあります。優位性に関係の薄いものも含めたすべての活動を書き込んでしまうと、煩雑でなにが重要なのかわからなくなりがちです。

さらに、「優位性の源泉を分かりやすく表現する」ことも必要です。たとえば、単に「在庫」というような具体性を欠く表現だと、粗すぎて何が優位なのか分かりません。この場合、「速い在庫回転」というような一歩具体化した表現をすることで、優位性の源泉をわかりやすく表現することができます。

③一つの事業を一つのバリューチェーンに納めようとしない

バリューチェーンは一つの事業の内部構造を明らかにするものです。しかし、それに囚われてしまうと、他社との違いがわかりにくくなってしまうことがあります。

まず、「一つの事業の内部構造」にこだわると、バリューチェーンの中に社外の活動を含めたり、あるいは社内の活動を外に出したり、ができないことになります。しかし実際には、生産委託をしていたり、部品を内製化していたり、と会社によってやり方が違うはずです。この違いを見やすくするためには、同じバリューチェーン構成で中身を揃えてから、どこが違うのかを色を変えるなどして比較するとわかりやすくなります。

また、同じく、新しいバリューチェーンを考える際に、外部の活動を中に取り込んだり、内部の活動をアウトソースに出したり、というアイデアも思いつきにくいですし、また表現もしづらくなってしまいます。

したがって、バリューチェーンを考える際には、「一つの事業を一つのバリューチェーンに納める」ことにこだわらず、臨機応変に内部の活動を外に出したり、外部の活動を中に取り込んだりすることが必要です。その際、どれを自社が行っているかを明らかにするために、色を変えるなり、太字にするなり、明確にしておく必要があります。

④バリューチェーンとバリューシステムを一体化して「バリューチェーン」とする

上記のとおり、臨機応変に活動を自社のバリューチェーンの中に取り込んだり外に出したりするようになると、もはや「一つの事業の内部構造を示すバリューチェーン」と、「川上から川下、周辺分野までを含むバリューシステム」を区別する意味がなくなってきます。そのため、ここからは「バリューチェーン」と「バリューシステム」の両者を総称して、世間一般の認識の通り「バリューチェーン」と呼ぶことにします。したがって、ここからいうバリューチェーンには、自社が行っていない事業や活動、つまり他社の事業や活動も入ってきますので、注意が必要です。

■4.自動車業界におけるバリューチェーン再構築のシミュレーション

2で述べたように、戦略の後半部分がバリューチェーンだとすると、論理的には目標とする優位性(ポジショニングの内容)が決まった後でバリューチェーンを考えることになりますが、実際の思考過程は両者の間を行ったり来たりの繰り返しとなります。したがって、先にバリューチェーンを作ってみてからどんな優位性を獲得できるかを考えるというアプローチもありえます。

すなわち、

①現在のバリューチェーンを作って、

②それがどのように進化するかを予測し(将来のバリューチェーン)

③自社がどの部分を取り込むか(事業の範囲)を考えながら

④それによってどのような優位性がもたらされるか(優位性と優位性の源泉)を考える

というやり方です。ただし、将来のバリューチェーンを予測するためには将来のユーザーニーズを予測しなければならないなど、ある程度は優位性の検討が先行したりもします。

説明のための例として、試みに、自動車業界における日本の上位完成車メーカーの超長期の戦略構築を考えてみます。なお、ここでは理解しやすくするために情報量を絞り、ものごとをかなり単純化して話を進めます。

①現在のバリューチェーン

まず、現在のバリューチェーンですが、概ね図2のようになるであろうと考えられます。優位性(他社と差がつくユーザーニーズ)は、故障の少なさという品質とそれに基づくブランド力が中心となり、その他に走りの良さ、最新の機能、安全性、居住性、デザインなどが続きます。日本のメーカーは主にコストパフォーマンスのよい品質で評価されているので、主な優位性の源泉は擦り合わせ技術、高い生産性、改善活動となります。さらにマーケットシェアを高くする要因として、販売・サービス拠点数、顧客基盤、営業マンの質といった川下活動(やリソース)が優位性の源泉となります。

図2 現在のバリューチェーン

②将来のバリューチェーン

これから起こるイノベーションは、「電気化(EVまたはFCV)」と「自動運転化」と仮定してみます。するとまず、EV化によって部品点数が大幅に減り、ピストンから来る振動もなくなるので、擦り合わせ技術の重要性がかなり低下する、すなわち、組立生産の価値が薄れると考えられます(製品のコモディティー化)。また、自動運転化によって車を所有しないで他人と共有するユーザーが大半を占めるようになります(車を所有するのが、富裕層(高級車)と人口密度の低い地方(低価格車)に限られる)。つまり、カーシェアリングのように特定少数で共有するか、レンタカーやタクシーのように不特定多数で共用するか、という形態が主流となります。そして、シェアリングとレンタル、タクシーの間の境界は不明確になり、やがてこの3業態は一体化してきます(一体化した業態を運行業と呼ぶことにする)。

③事業の範囲

自社の事業範囲を決めるに当たって、オーソドックスに行くなら、まずユーザーニーズを予測し、そのうちどのニーズによりよく応えるか、すなわち自社の優位性を考え(自社のポジショニング)、そのためにどんな事業内容になるか、という順になります。しかし、ここではバリューチェーン中心の戦略構築を試みるので、先に事業範囲を決めてみます。

そのために、まずどこが大きな付加価値を取っているのかを考えてみます。②ではEV化により組立生産の価値が低下するとしました。自動運転化はその核となる人工知能とそれをバックアップする運行記録データの価値を高めます。次に、車の共有化により販売量がかなり減り、代わって運行業の需要が増加する、つまり販売が運行サービスに代替されるので、完成車メーカーとしては、規模を維持するためにはこの運行業分野に川下進出する必要がありそうです。

このように考えると、垂直統合型のバリューチェーンが有望な感じがします。それもハードウエアからソフトやサービスにシフトした形態です。つまり、部品や自動車組立を除く垂直統合型、すなわち図3のようなバリューチェーンとなります。これはかつてのIBMのようにハードは売らずにレンタルし、基本システムおよびソリューションなどのサービスで儲けるというモデルに近いといえます。水素ステーションが入っているのは、いずれは各事業所で太陽電池や風力発電、あるいは夜間の余剰電力で電気を作って水素の形にしてエネルギーをためておくようになるとの予想によります。

図3 将来のバリューチェーン

④優位性と優位性の源泉

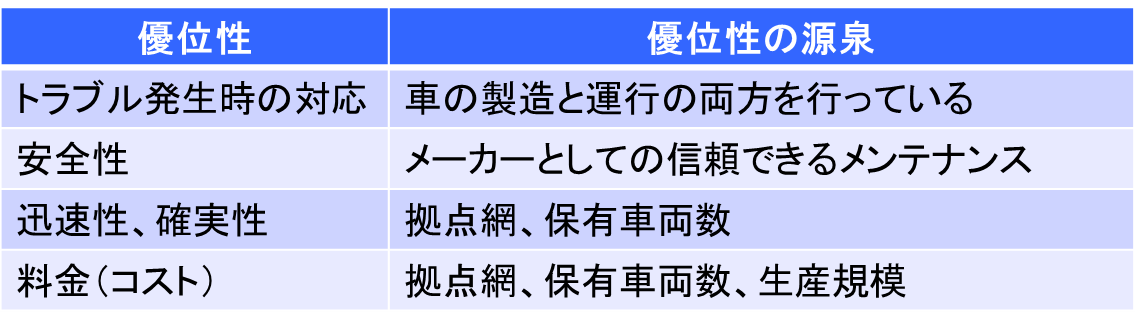

ソフト・サービス中心の垂直統合型でどのような優位性がもたらされるでしょうか。それは顧客のニーズがどうなっているかが前提となります。想定する将来においては、ユーザーは自分で車を運転しないので、従来の「走り」、加速性、コーナリングなどの娯楽的要素は求めなくなります。また、車を所有しないので、ブランドやデザインも重視しません。つまり、純粋に人の移動(貨物の場合はモノの輸送)という価値を求める合理的な買い手になります。したがって、料金、安全性、迅速性、確実性、トラブル発生時の対応が重要になります(これによりコモディティー化が進み、組立生産の価値が一層低下する)。ただし、一部の人は居住性(広い、揺れない、静か、清潔)、車内娯楽なども重視するでしょう。ちなみに、メンテナンスは運行業者が行うのでユーザーは直接には気に掛けなくなります。

これらを踏まえて、垂直統合型事業がどのような優位性を獲得することができるのか、つまり、どのニーズに応えることができるのかを検討すると以下のようになります。

表1 垂直統合型事業の優位性とその源泉

まず、トラブル発生時、つまり利用中の事故や故障が発生したときの対応ですが、これは自動運転の場合、利用者の責任が生じることはあまりなく、ほとんどは自動車および人工知能システムの製造者または運行業者の責任となります。この三者が同一の場合は迅速かつ確実な対応をとりやすいですし、賠償などの責任も明確です。ちなみに、責任が生じにくい利用者は保険に入る必要がなく、保険会社が登場することはなくなります。

次に、安全性でどこを選ぶかとなると、業者の信頼性や評判、イメージに影響されますので、これもメーカー(ハード、人工知能含む)自身が運行業者に関わり、メンテナンスがしっかりしていそうなことがメリットになると考えられます。EV、FCVはメカニックな故障は起きにくいですが、システムのトラブルは起こりえますし、またFCVは水素、EVはリチウムイオン電池を積んでいる怖さもあります。さらにシステムのセキュリティーがしっかりしていないと、ハッカーによる乗っ取りも怖いといえます。したがって、ハードとソフトのメーカーが運行業者のバックにしっかりと存在することは、大きな強みとなります。

迅速性と確実性は、呼ぶとすぐに来て、予定通りに目的地に到着するということなので、拠点数と車両数が効いてきます。垂直統合型として現在の自動車ディーラーを子会社化して自社に取り込んだわけですが、その営業所とサービス工場、倉庫を拠点化すれば十分な数とネットワークを確保することができます。

料金も、安い料金で提供するための規模の利益が効いてくるので有利になります。さらに、現在の顧客基盤を活かして営業すれば、運行業者はスタート時から大きなシェアをとることも可能となります。

最期に、活動・リソース間の強化関係性です。自動車ハード、人工知能システム、運行サービスのどれか一つだけでは、ユーザーの信頼は強くなりません。逆にこれらを連携させることで、メンテナンス拠点を充実できればさらに安心感が増しますし、また運行サービスからリアルタイムで得られる運行データは人工知能システムを精緻化して安全性を高められる効果があります。

以上、大変おおざっぱですし、また他のシナリオも考えられますが、バリューチェーンを主体とした戦略構築のプロセスの概要は垣間見ることはできたと思います。

もちろん、ほかにも可能性のあるバリューチェーンはいくつもあって、これらも検討しなければなりません。そして、将来の目標とするバリューチェーンを決めたら、現在のバリューチェーンから出発して、目標バリューチェーンに変身していくために、いつ、どのような活動やリソースを手に入れていくか、あるいは外に出していくかというロードマップの設計も必要となります。つまり、変化してゆくバリューチェーンを時系列的に並べた絵を描いていくことが必要になるのです。

このように、いくつかのポイントを押さえてうまく活用することにより、バリューチェーンを単なる現在の活動一覧としてではなく、将来の戦略構築の道具として役立てることもできるようになります。

長島 牧人 氏

(オフィスN 代表)

早稲田大学法学部卒業後、ボストン・コンサルティング・グループ㈱、Monitor Company,Inc(現 Monitor Deloitte)を経て、オフィスN代表として活動。

主に企業戦略、事業分析などの分野において、コンサルティング、教育指導、書籍執筆などを行う。主な著書として「戦略立案のフレームワーク」「新版 戦略立案のテクニック-実務で使える20のツール-」「戦略的財務のスキル」「戦略構想力を磨く-コンサルティングプロセスの体験」(いずれも日科技連出版社)など。

〈お問い合わせ先〉一般財団法人 日本科学技術連盟 品質経営研修センター 研修運営グループ

〒166-0003 東京都杉並区高円寺南1-2-1 / TEL:03-5378-1213

Copyright © 2021 Union of Japanese Scientists and Engineers. All rights Reserved.