SK

TQMと顧客満足と商品企画<2017年12月18日>

1.顧客のニーズが見えない

商品開発がしづらい時代になっています。およそ20年前は、ものを作れば売れる時代であり、商品の問題や課題は、改善や改良によって解決、達成できていました。これにより、企業は売上を伸ばし、利益を出し、成長してきました。

ところが、時代が流れ、次にどのような商品を開発したらよいかと、技術開発、新素材の研究などに取り組みますが、技術や素材が見つかったとしても、他社にすぐに追随され、商品開発の目標達成はおろか、問題解決の糸口も見えないという状況が出てきました。つまり、「もの」ありきの技術先行の商品開発では行き詰まりをみせています。

市場を見ても商品が成熟し、顧客の商品への要求が顕在化せず、顧客の琴線に触れる商品が見えてきません。

ならと、内部に目を向け、過去の成功事例を参考に商品開発進めようとしても、経験則で実施していた過去の事例は再現できるようにノウハウが保存されておらず、組織としての知識の共有化がなされておらず、再現が難しいとの声もよく聞きます。

しかし、顧客の要求が見えない時代といえども、世に出た商品で顧客のすべてが満足しているかは疑問であり、その最新商品であっても必ず不満や要求があるもので、その顧客の不満や要求をいかに収集するかが肝要です。

2.顧客満足と品質

このように、顧客ニーズの把握が難しくなっているなか、勿論、顧客満足に対する目標達成も難しくなっています。国内だけでなく中国をはじめとするアジア諸国の製品とも大差がなくなっており、顧客からは、日本製だからといって一番手に挙げられなくなっています。そして、最近では、企業による品質の改ざんや不正が相次いでいます。品質瑕疵は、顧客満足不全はもとより社会への背信行為であり、日本の製造業のお家芸である「品質のよさ」という本質がおざなりになっています。改ざんや不正に真摯に取り組み改善すれば顧客の信頼はある程度は戻るかもしれませんが、残念ながらそれ以上には到達しません。改善をしながら、顧客の見えざる要求を満足する更なる取り組みが必要です。

品質重視の考え方に基づき、企業を継続的に発展させようとする経営スタイル「品質経営」を実現するためにTQMというフレームワークがあります。TQMとは総合的品質管理のことであり、全社をあげて品質を向上し、顧客満足のためにPDCAを回し、より高い顧客満足の実現を目指します。

このTQM活動により、顧客ニーズを具現化し、顧客満足を向上させる具体的な取り組みが必要です。なぜこのような活動が必要かというと、品質管理の礎を築いた故石川馨先生は、顧客の信頼喪失はその顧客が台帳から消える第一歩だと仰っています。信頼を得るには、顧客の要求、課題に真摯に取り組んで解決し、顧客が感動する技術や商品を提供するしかありません。これが真の商品の差別化であり、それを体系化、標準化する。このようなTQM活動によって、組織としてノウハウが蓄積されるとともに問題解決や課題達成の思考、手法が身につき、顧客満足の再現性が備わり、顧客の信頼も高まります。

3.顧客満足向上のための商品企画とは

TQMには様々な手法がありますが、その中に統計的品質管理手法(SQC手法)があります。特に多変量解析法は、AIやビッグデータの時代においても有効な手法であり、顧客満足度調査の評価や分析をし、現状商品の改善対策を講じるのに役立ちます。

しかしながら、未来の価値創造となると話が変わります。未来のあるべき姿から、実践項目を決めて、次期商品の開発を具体的に進めますが、顧客の要求を基にした仮説構築や直接、顧客の声を聞き、顧客の評価が有効かを検証することが求められます。これには、商品企画七つ道具が有効です。

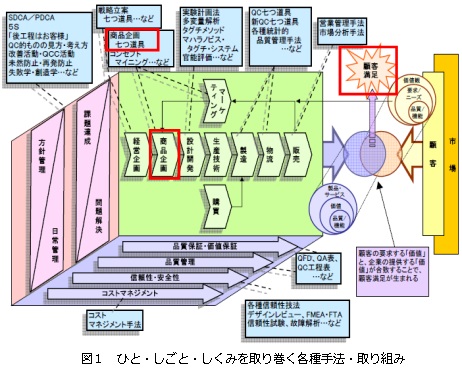

[図1参照/日科技連・セミナーガイド(TQM/品質経営、部門別/階層別/目的別 )より引用]

商品開発がしづらい時代になっています。およそ20年前は、ものを作れば売れる時代であり、商品の問題や課題は、改善や改良によって解決、達成できていました。これにより、企業は売上を伸ばし、利益を出し、成長してきました。

ところが、時代が流れ、次にどのような商品を開発したらよいかと、技術開発、新素材の研究などに取り組みますが、技術や素材が見つかったとしても、他社にすぐに追随され、商品開発の目標達成はおろか、問題解決の糸口も見えないという状況が出てきました。つまり、「もの」ありきの技術先行の商品開発では行き詰まりをみせています。

市場を見ても商品が成熟し、顧客の商品への要求が顕在化せず、顧客の琴線に触れる商品が見えてきません。

ならと、内部に目を向け、過去の成功事例を参考に商品開発進めようとしても、経験則で実施していた過去の事例は再現できるようにノウハウが保存されておらず、組織としての知識の共有化がなされておらず、再現が難しいとの声もよく聞きます。

しかし、顧客の要求が見えない時代といえども、世に出た商品で顧客のすべてが満足しているかは疑問であり、その最新商品であっても必ず不満や要求があるもので、その顧客の不満や要求をいかに収集するかが肝要です。

2.顧客満足と品質

このように、顧客ニーズの把握が難しくなっているなか、勿論、顧客満足に対する目標達成も難しくなっています。国内だけでなく中国をはじめとするアジア諸国の製品とも大差がなくなっており、顧客からは、日本製だからといって一番手に挙げられなくなっています。そして、最近では、企業による品質の改ざんや不正が相次いでいます。品質瑕疵は、顧客満足不全はもとより社会への背信行為であり、日本の製造業のお家芸である「品質のよさ」という本質がおざなりになっています。改ざんや不正に真摯に取り組み改善すれば顧客の信頼はある程度は戻るかもしれませんが、残念ながらそれ以上には到達しません。改善をしながら、顧客の見えざる要求を満足する更なる取り組みが必要です。

品質重視の考え方に基づき、企業を継続的に発展させようとする経営スタイル「品質経営」を実現するためにTQMというフレームワークがあります。TQMとは総合的品質管理のことであり、全社をあげて品質を向上し、顧客満足のためにPDCAを回し、より高い顧客満足の実現を目指します。

このTQM活動により、顧客ニーズを具現化し、顧客満足を向上させる具体的な取り組みが必要です。なぜこのような活動が必要かというと、品質管理の礎を築いた故石川馨先生は、顧客の信頼喪失はその顧客が台帳から消える第一歩だと仰っています。信頼を得るには、顧客の要求、課題に真摯に取り組んで解決し、顧客が感動する技術や商品を提供するしかありません。これが真の商品の差別化であり、それを体系化、標準化する。このようなTQM活動によって、組織としてノウハウが蓄積されるとともに問題解決や課題達成の思考、手法が身につき、顧客満足の再現性が備わり、顧客の信頼も高まります。

3.顧客満足向上のための商品企画とは

TQMには様々な手法がありますが、その中に統計的品質管理手法(SQC手法)があります。特に多変量解析法は、AIやビッグデータの時代においても有効な手法であり、顧客満足度調査の評価や分析をし、現状商品の改善対策を講じるのに役立ちます。

しかしながら、未来の価値創造となると話が変わります。未来のあるべき姿から、実践項目を決めて、次期商品の開発を具体的に進めますが、顧客の要求を基にした仮説構築や直接、顧客の声を聞き、顧客の評価が有効かを検証することが求められます。これには、商品企画七つ道具が有効です。

[図1参照/日科技連・セミナーガイド(TQM/品質経営、部門別/階層別/目的別 )より引用]

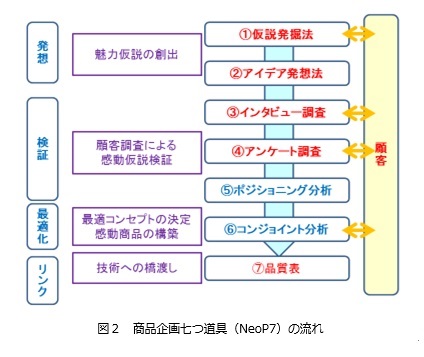

特に、創造的な商品仮説を導くのは、七つ道具の中のアイデア発想法が有効です。そのアイデアは、技術的有効性と顧客ニーズ、特に顧客の潜在ニーズと合致している必要がありますが、その発掘に役立つ手法です。

新価値創造には、創造性と顧客の潜在ニーズの検証が必須です。これを具現化する手法が「商品企画七つ道具」(P7)です。

1995年に成城大学神田範明教授がリーダーとなって、商品企画の標準化、体系化を目的に研究し、今日までに産学連携によって研究および成果をあげてきました。

その後、2013年には、変化する時代のニーズに合わせ、より新価値創造を強化した「新商品企画七つ道具」(NeoP7)として生まれ変わりました。

本手法は、TQM活動において経営企画の次にある商品企画の問題解決、課題達成において、ものづくりの観点で研究および実践されている手法です。一連の流れにより(図2参照)、魅力仮説を創出し、SQC手法を活用して仮説を検証することで、顧客の潜在ニーズを具現化、顧客へ新価値を提供することで、顧客に感動を与え、顧客の信頼を高めることができます。

商品企画七つ道具はマーケティング企画手法と混同されがちですが、ヒット商品を生むことが前提ではありません。発想だけではなく、検証し、最適化して感動商品を構築し、技術へ橋渡しをする。そのPDCAを回して継続性、再現性まで考えている点で、ものづくり企業にとって、たいへん有効な手法です。

石川 朋雄 氏

(いしかわ ともお)

有限会社 企画システムコンサルティング 代表取締役

新・商品企画七つ道具セミナー講師

〈お問い合わせ先〉一般財団法人 日本科学技術連盟 品質経営研修センター 研修運営グループ

〒166-0003 東京都杉並区高円寺南1-2-1 / TEL:03-5378-1213

Copyright © 2021 Union of Japanese Scientists and Engineers. All rights Reserved.