【動画公開、講演資料DL】技術情報を見える化して活用する方法-QFD-Advanced-<2022年05月23日>

2022年5月12日(木)14:00~15:00 無料オンライン講演会『技術情報を見える化して活用する方法-QFD- Advanced-』が開催されました。

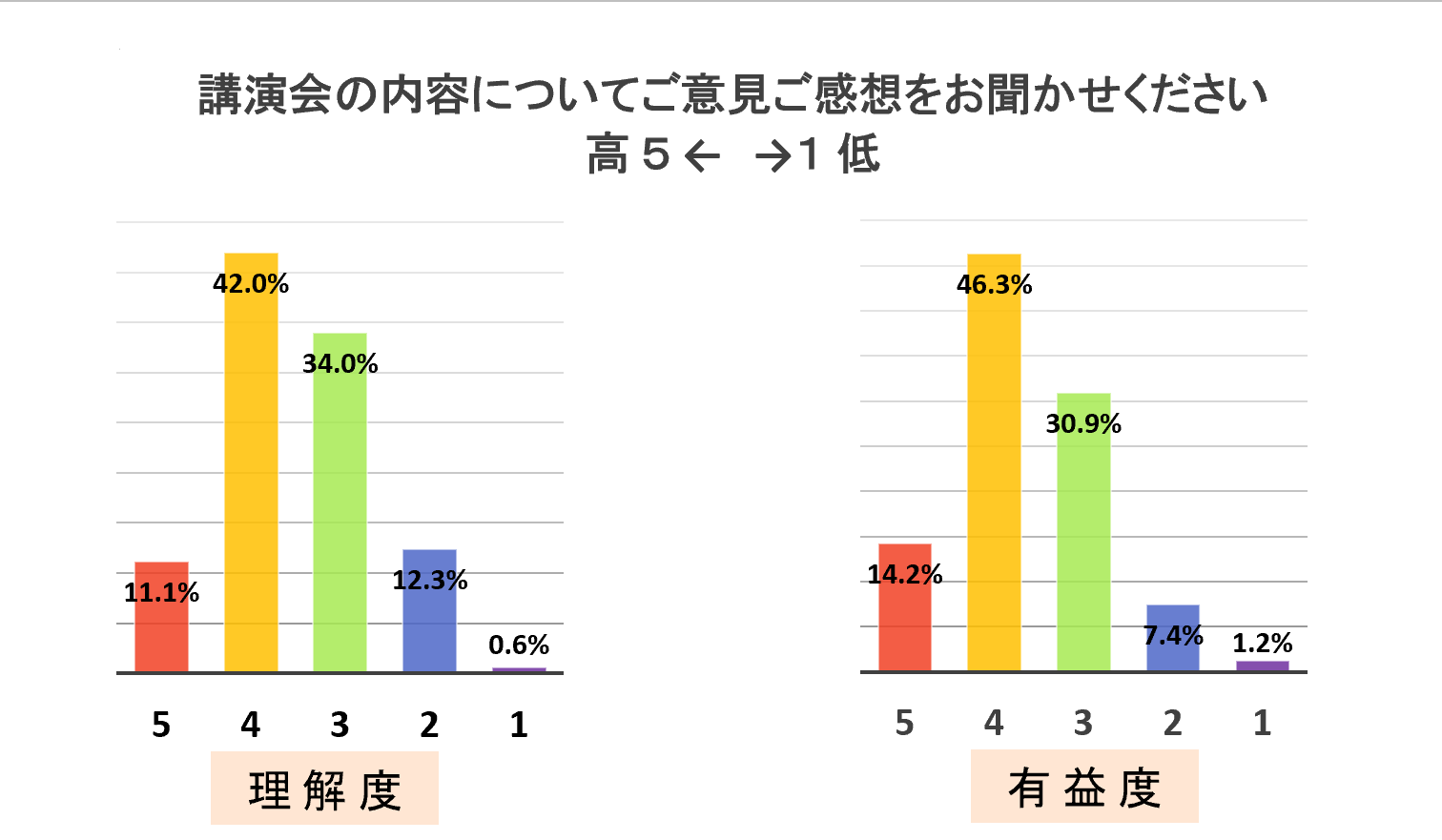

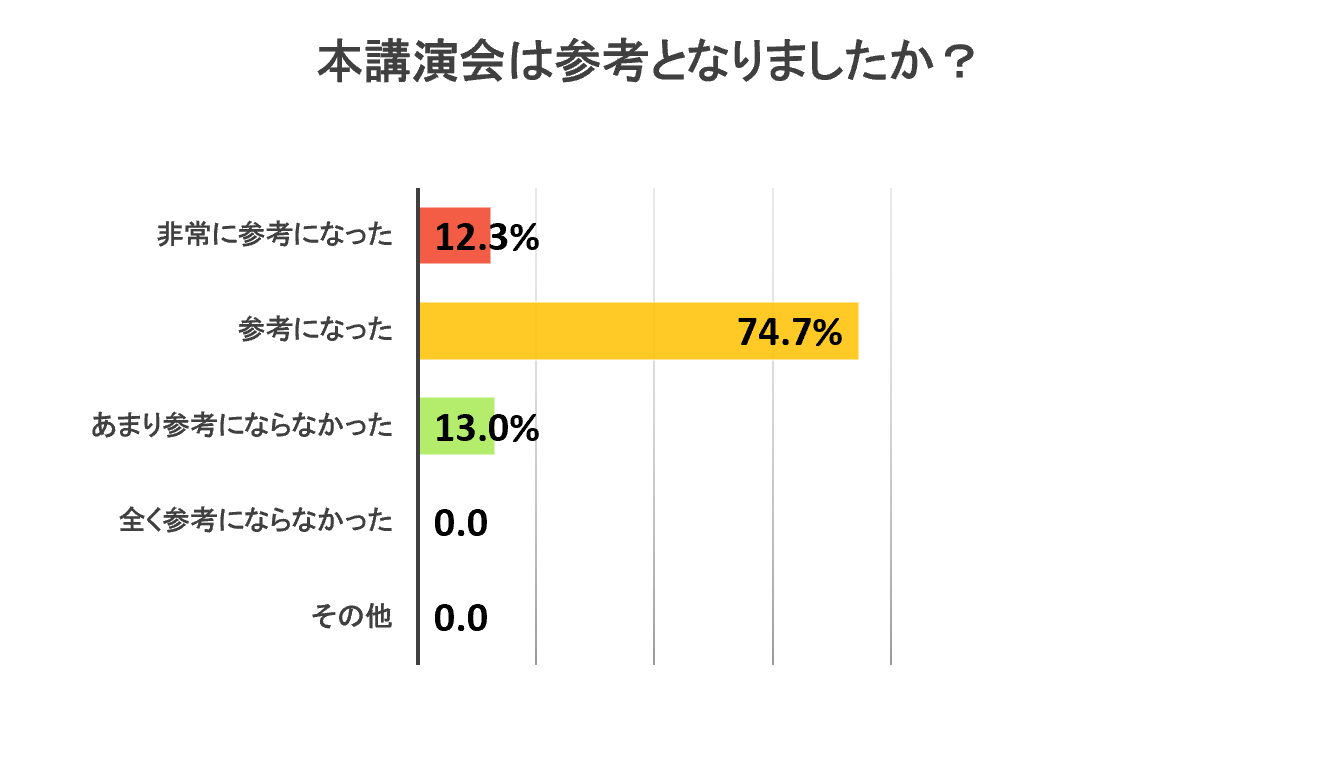

今回はZoomウェビナーにて、200名を超える多くの方々にご参加いただきました。

また、本講演は「QFD-Advancedによる「技術の使える化」セミナー FMEA/FTA編」の概略となっています。

▼YouTubeでアーカイブスを公開しています▼

▼当日の講演資料の抜粋がこちらからダウンロードできます▼

※ダウンロードにあたっては個人情報の入力が必要です。

※入力いただいた個人情報は、今後、日科技連よりセミナーや各種イベント等の情報提供のために使用させていただきます。

>>> https://questant.jp/q/UZRH0JYQ

【講演テーマ】

技術情報を見える化して活用する方法-QFD- Advanced-

【概要】

QFD(品質機能展開)は、二元表を用いて、対象システムを「顧客の要望」から部品等の「製造工程」まで整理して見える化する方法です。多くの企業で用いられていますが、次のような課題があると思われます。

(1)開発、生産、品質保証等で各種手法(FMEA、DRBFM、品質工学等)を活用しますが、その時に、二元表で整理した情報を生かし切れていない。

(2)化学品の製造プロセスのように、前の工程の出力が次の工程の入力になる繋がったシステムの場合、今の二元表ではその繋がりを表現できず、製造プロセスでの品質問題の要因分析や、工程の変更点影響分析を適切に行えない。

QFD-Advanced(進化型QFD)では、上記の課題に対して新規な二元表群とその使い方を提案しています。

(1)に対しては、各種手法と二元表で整理した情報との間を繋ぐ「外側二元表」を作成して用いることで、FMEAの故障モードの的確な選定とその影響の見える化や、品質工学で重要なノイズの漏れのない選択が可能になります。

(2)に対しては、各工程の繋がりを「工程対応二元表」で表現することで、品質問題の発生メカニズムと要因を漏れなく示すことや、工程の変更点が後工程の繋がりを通して品質にどう影響するかを明確に示すことができます。

■参加者の声(抜粋)

・要求展開から機能展開、品質展開などのつながりを理解することができた。

・要求仕様、市場性に対する適正設計品質の向上、および、市場不具合の早期真因特定に有用なイメージを持てた。

・不良要因の構成分解方法と、外側関連付けのイメージが何となく、掴めた。具体的な事例で実評価を行い、確認したい。

・品質表をどのように役立てるかを事例を使ってわかりやすく説明されていた。

・品質機能展開とFMEA・FTAとの関係性・活用方法が理解できた。

・二元表を用いて分析を行うことの有効性を認識できた。

・二元表をあらかじめ用意しておくとの考え方が参考になった。

・前工程の出力が、自工程の入力となり、複数工程を経て製品が完成する関連を二元表(結果とその要因)の連結で表現でき、要因→結果(FMEA)、結果→要因(FTA)活用も容易になることが、わかりやすく説明されていた。

・人間の特性を突いた手法を紹介いただけました。問題解決のために必要に応じた各手法の取り込むという考えかたが参考になりました。

・工程を二元表で管理する方法もあるとは気づかなかった。

・業務フローに応じて二元表を使う流れが分かりやすかった。

・機能展開表そのものよりも(言い過ぎかもしれないですが)故障モード外側二元表、あるいは工程対応二元表からFMEAに展開するというのが個人的にはしっくりきた。

・各種情報のつながりの有効性を実感した。

・QFDの活用方法、問題点について理解することができ、そのためにどのようなセミナーを受講すればよいかが明確になった。

・QFDを使って,技術の使える化というアプローチは良いと感じた。 事故事例などをデータで蓄積している組織にとって,設計へのインプットの際に, 事例を確認する程度ということが多いと思う。 QFDでトラブルチェックシートの二元表としてひとつのフレームワークで管理しておくのは良いことが理解出来た。

・QFDの二元表による整理の重要性、FMEAを実施するうえでの課題整理、組立製品にする影響。

・QFDの進化版(adovanced)は初めて聞いた。FMEAなどへの展開で悩むことがあるが、この方法だと展開しやすく、有用な情報だった。

・QFDの基本的な内容から始まったので、発展的な内容についても理解が容易であった。手法によって解決される課題が明示されていたので活用のイメージがつかみやすかった。

・QFDの応用としてマトリクス図で一連を網羅する考え方について勉強になった。

・QFDのメリット、および、FMEA、FTAの関連がよく分かった。

・QFDだけのセミナーはあるが、他手法(FMEA)との繋がりを含めた進化型の内容であり、とても参考になった。

・QFDからFMEAを作成していく方法を把握しておきたかったので、その話を聞けて良かったです。

・QFDがプロセスの見える化に有効に使えるらしいことがわかった。

・FMEA、FTA等と品質表の組み合わせ方のひとつの例として参考になった。

・品質機能展開の発展形として外側二元表、工程対応二元表を紹介頂いたこと、FMEA・FTA⇒DRBFMに展開していくことが有効であることを教えて頂いて、品質手法を有効に使いこなすヒントを頂いたこと。

┗┛━…‥‥…━…‥‥…━…‥…━…‥━…‥━…‥━…‥☆

以下の記事でも無料オンライン講演会の動画アーカイブを公開中です!

以下も是非ご覧ください!

●品質機能展開(QFD)とは何か

関連キーワード/QFD

●イノベーティブで働きがいに満ちた組織運営のための『業務の見える化』とは?

関連キーワード/QFD、業務の見える化

●自社のユニークな技術を活かせる新規事業機会の創出の取り組み

関連キーワード/QFD

- 「技術の使える化」セミナー ーFMEA/FTAに蓄積された技術情報を効果的に活用するー

- 品質機能展開(QFD)セミナー

- 品質機能展開セミナー(ライブ配信)

- 信頼性技法実践講座:FMEA・FTA

- 未然防止手法DRBFM実践講座

岡 建樹 氏

1976年、現コニカミノルタ(株)(旧ミノルタ)に入社

電子写真要素技術の開発、複写機やレーザービームプリンタ、プロダクションプリンタなどの製品開発に従事。2009年より情報機器開発部門でQFDやQE等の手法を統合した開発プロセス工学(コニカミノルタの造語)の活用推進も兼務

2011年よりコニカミノルタ(株)技術顧問

2016年より(株)ISIDエンジニアリング技術顧問

現在、(株)電通国際情報サービス 機能エンジニアリング部 技術アドバイザ