未然防止に役立つ構造化知識ベースの運用(1)<2015年08月20日>

■はじめに

市場不具合や事故といった品質・安全に関するトラブルを低減・撲滅することは、製造業の設計開発の現場における重要な課題です。しかし、ある設計部署で起きたトラブルが別の部署で再発したり、新製品を設計開発する際に後工程での不具合による手戻りがなかなか減らなかったりと、苦労している現場が少なくありません。

本特集では、この状況を引き起こす理由として、社内で蓄積されている不具合事例、失敗経験、技術ノウハウなどに眠る知識が未然防止にうまく活用されていないことに注目します。そして、それらに眠っている知識の再利用性を高めて、不具合に関する構造化知識ベースを構築し,未然防止に活用するアプローチについて紹介します。

■未然防止活動の現状

トラブルの未然防止において、過去に起きた不具合の情報を収集して再発防止を進めることは不可欠な取り組みです。またこれに加えて、設計・評価の技術標準を整備し、DR(デザインレビュー)、FMEA(故障モードと影響解析)、FTA(フォルトツリー解析)などの活動を強化するなど、設計プロセスや技術管理の改善を進めることも大切です。

しかし実際にはこのような取り組みがうまく進められていない設計現場が少なくありません。社内の知識の再利用性を高めて未然防止を強化する取り組みに関するシンポジウム「知識構造化シンポジウム」(主催:日本科学技術連盟)の参加者に対して実施したアンケートでも、「不具合の記録が関係部署で広く活用できていない」、「FMEAやFTAの取り組みは行っているが、未然防止に役立っているとはあまり感じられない」、「設計基準や評価基準が有効に活用されていない」という意見が多くみられました。もちろん、このような意見がある現場において、未然防止活動の手を抜いているわけではありません。「本当はもっとちゃんとできるはずなのに…」という気持ちの表れともいえます。実際、筆者は未然防止システムの構築を手伝う仕事をしていますが、同様の問題意識を持つ現場からの相談をよく受けます。

■不具合に気づき、対策を打つには、良質な知識と思考が必要

なぜトラブルの未然防止活動が自分たちの思うように進められないのでしょうか。それは、そもそも「予測」「予防」という将来を見据えた高度な思考が要求されるためです。

未然防止を実現するためには、考案した設計アイテムの仕様や変更点、設計した製品がさらされる条件・環境の特徴などを踏まえて、設計アイテムの製造、輸送、使用、保守、廃棄などの各段階で起こりそうな不具合を把握する(気づく)こと、そして、それらの不具合を防ぐために効果のある対策を事前に立案し、より良い設計アイテムに仕上げていくことが必要です。

このためには、先に述べたFMEA・FTA・設計チェックリストなどの手法の活用は大切です。しかし、なによりも必要といえるのは、限られた時間の制約のなかで、技術者に要求される高度な思考(不具合の気づき、対策立案)に役立つ知識です。知識がなければ、個人やチームが、五里霧中のなかで様々な不具合に気づくことは大きな負担になりますし、様々な手法の利用のハードルも高くなります。その結果、未然防止活動の良し悪しは、経験やスキルのある特定のひとの参画に大きく依存することになり、その他のひとたちにおいて、未然防止の徹底に対する「意識」、「思考」、「能力」がなかなか向上しない事態に陥ります。

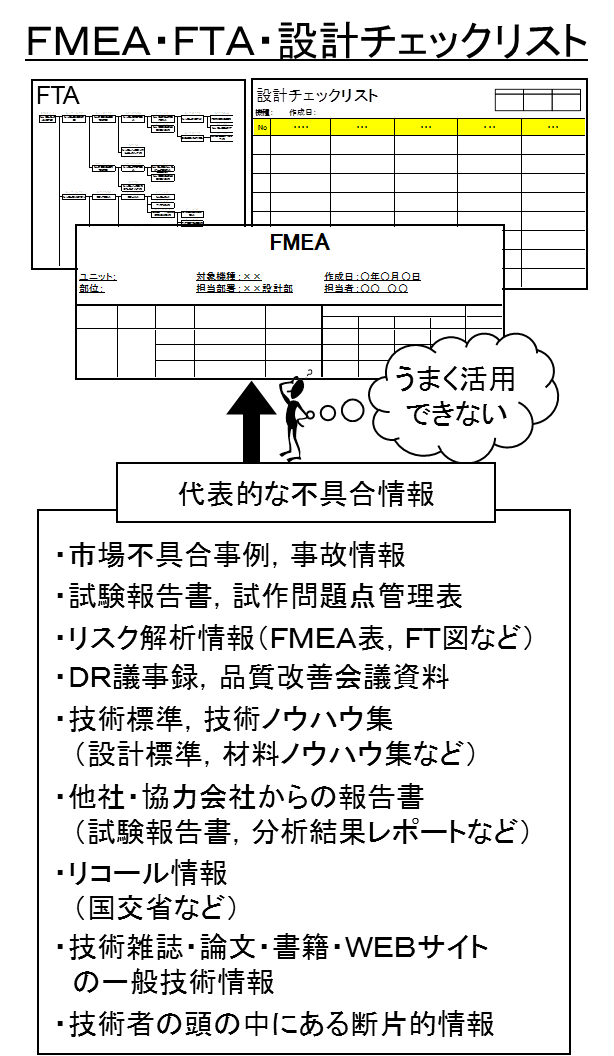

不具合の気づきや予防処置に役立つ知識は、市場不具合事例や試験報告書など実際に発生した不具合が記録される文書、FMEA 表やFT図などリスク解析した結果が記録される文書、協力会社からの報告書、技術者の頭の中にある断片的情報など(以下、まとめて「不具合情報」とします)に豊富に含まれています。このような不具合情報は社内に整理、蓄積されているにも関わらず、残念ながら、そのなかに含まれる知識が未然防止にうまく活用されていないのです。(図1)。

図1 不具合情報に眠る知識の課題

■不具合情報のなかの「知識」を活用できない理由

不具合情報に含まれる知識が未然防止に活用されていない(役立っていない)理由の代表的なものとして、以下の5つを挙げることができます。

(1)不具合情報の記述が、設計で活用するのに十分な内容になっていない

不具合情報が“活用されること”を想定したコンテンツ構成、具体的な記述粒度になっていないということです。例えば、設計で再利用すべき市場不具合の事例であっても、そのコンテンツの中に設計上の反省点や今後の設計に生かすべきポイントなどの知識が書かれていないと、設計で活用することは容易ではありません。

(2)不具合情報の記述が、他の設計での再利用を前提とした内容になっていない

他の設計部署でも再利用できる部品・工法・材質等に関する知識が含まれているにも関わらず、それを前提とした記述になっていないということです。特定の設計アイテムの知識としてきちんと整理され、活用されている場合でも、他の設計を念頭に一般化して整理・記述されていなければ、広く活用することはできません。

例えば、発生した不具合の事例作成に加えて、そこから設計・評価基準を整備して活用している現場では、その設計・評価基準は、痛い目にあった当該設計部署で活用されていると思います。一方、この設計・評価基準の背景にある不具合発生メカニズムの知識のなかには、他部署でも不具合の気づきに活用できるものがたくさんあるはずですが、この点があまり意識されておらず、設計・評価基準を適用する部署での活用にとどまっていることが少なくありません。

(3)不具合情報が体系的に管理されていない

技術文書の管理が強化されていない事業所などで生じます。設計に再利用できそうな不具合情報があちこちに存在していて、発掘することが困難な状況です。どこかのファイルサーバーのフォルダにこっそり入っている技術文書に、有用な知識が豊富に含まれていることもあります。データベース化して検索できるようになっていないと、その文書を作成した本人以外は文書を探す術がありません。たとえ文書の存在は知っていたとしても、そのフォルダにアクセスするのが面倒で読まないために、有用な知識に気づくことができません。

(4)設計実務のニーズに合った知識を取得することができない

情報データベースの機能が、技術者の利用目的を踏まえたものになっていないということです。さまざまな文書形式で存在する不具合情報をそのまま情報データベースに登録し、文書検索できるようにしても、「設計変更箇所に関係する不具合の気づきを得たい」「自分の設計ユニットに必要な過去不具合を再発防止チェックリストでチェックしたい」などの具体的な技術者のニーズとの対応を明確にしておかないと、技術者もどう使ってよいのか迷ってしまい、データベースがなかなか使ってもらえません。

(5)情報が膨大になると無駄な検索結果が多くなり、有用な知識を探しきれない

大規模な情報データベースで生じます。文書検索機能があったとしても,データベースが大規模化してくると、検索精度が悪くなり,検索結果が膨大になる一方で,その中から自分に必要な不具合情報、ひいては知識を探す作業が必要となってしまいます。技術者は検索キーワードにヒットする“文書”が欲しいのではなく、自身の設計に使える“知識”が欲しいわけですから、その知識を得るための無駄な作業が増えてくると、情報データベースが利用されなくなっていきます。

次回は、このような状況を克服するための手段として構造化知識ベースを構築し、未然防止に活用するアプローチの概要について説明します。

▼続きはこちらから

「未然防止に役立つ構造化知識ベースの運用(2)」

田村 泰彦 氏

(株式会社構造化知識研究所 代表取締役)

東京大学工学部博士課程修了後、同大学助手を経て、2004年に(株)構造化知識研究所を設立し現職。博士(工学)。

未然防止、知識マネジメント、品質管理に関する研究・コンサルティング・システム開発などを行う。また書籍や論文のほか、セミナーやシンポジウムの運営を通じて、国内、海外におけるSSM/構造化知識マネジメントの普及・教育を進めている。SSM関連論文にて日経品質管理文献賞受賞(2002年)。