TQM

開催レポート:「未来の顧客価値」を起点にした新製品・サービス開発手法セミナー<2015年10月09日>

去る2015年10月2日(金)、『「未来の顧客価値」を起点にした新製品・サービス開発手法セミナー』が開催されました。本セミナーは、製品・サービスのコモディティ化、価格に争点を置くことによる競争激化などの状況を受け、新しい価値次元に基づいた、独自性と競争力、継続性のある製品・サービスを開発することをねらいにしています。

■新しいセミナー形態

本セミナーでは、その内容も最新の研究成果を反映した新しいものですが、セミナーの開催形態も日科技連の他のセミナーとは少し違う形で実施されました。

一つは開始時間で、通常より1時間遅い10時20分からのスタートとなっています。これにより、遠隔地から朝に移動される方も、若干ですが余裕を持ってお越しいただけるようになりました。

さらに、参加者募集についても、個人でのお申込みではなく、1社から複数名の方々でチームを組んでご参加いただく形式になっています。これにはいくつかの理由があります。

一つ目は、こう言った新製品開発、特にイノベーションを求められる場面では、メンバー間のコミュニケーションが重要であり、それによりアイデアの新結合を促す必要がある、という点です。

二つ目は、各社からの個人集合形式の場合、テーマが一般論になってしまい、自社テーマを取り上げることができない、またメンバー間のイメージの共有に手間がかかり、肝心の議論の時間が短くなってしまう、という点です。

三つ目は、逆にチームで自社テーマを扱うことで、イメージの共有ができ、また背景情報を活かした検討ができる点です。

そして最後に、一人での参加の場合には、会社に帰ってから相談相手がおらず、せっかく学んだ研修成果を眠らせてしまうケースが少なくない、という点です。

これらの点と、単独開催の場合のデメリットを勘案した結果、チームを組んでの参加という形式で募集をすることになった次第です。

■セミナーの風景

今回のセミナーには、計40名、6チームもの方々にご参加いただくことができました。テキストの事前送付による予習と、事前課題の実施により、ある程度の予備知識を前提にはしていますが、まずは復習と不明点の確認を兼ねての講義から研修がスタートしました。本手法の開発者である名古屋工業大学特任教授・加藤雄一郎氏を講師に、1時間ほどの座学を終えると、それ以降はほぼグループに分かれての実践演習となりました。

写真1.セミナーの風景

写真2.加藤講師

各社、自社製品をテーマに検討を進めていましたが、先にも述べたとおり新しい考え方なども取り入れていましたので、そういった発想の転換が必要なパートは少し苦戦しながら進めていた模様です。また、研修効果を考えて当日に若干のプログラム変更を行いましたが、その追加部分についても少しばかり時間の不足が生じていた模様です。

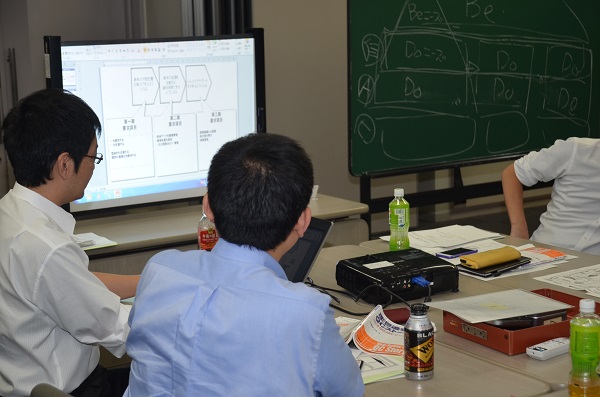

しかしながら、各チームとも知っているメンバー・自社製品テーマと言う事もあるのか、演習の滑り出しから活発な議論を進めることが出来ていました。通常、個人の集合研修では他社からの参加者が集まってチームを組みますので、まずは自己紹介から始まり、議論が活性化するまで少しばかりアイドリングの時間が必要になりがちです。そういった点では、今回はいきなり会場の会話の音量が上がりましたので、チーム制の効果が感じられた場面です。また、議論の最中でも、背景情報を始めから共有していますので、より具体的なユーザー名や状況を取り込んだ議論が出来ていた模様です。

写真3.グループでの討論

写真4.演習成果の発表

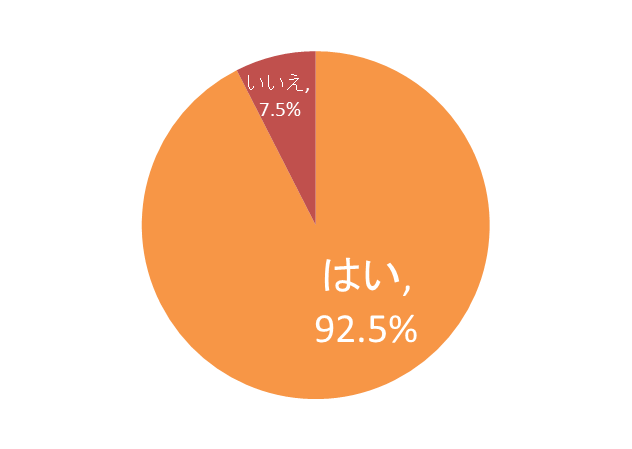

講義、演習を通じて、参加者の方々も得るものが多くあった模様で、それはアンケートの結果にも反映されていました。しかし同時に、研修プロセスの今後の課題も同時に見えてきましたので、その点は既に講師と事務局で検討を始めているところです。

質問:自社の業務に対し、何か役立てられそうなものを得ることができましたか?

■研修の「プロセス」と今後の課題

人材育成における研修・セミナーとは、実はものづくりに通じる部分があります。「ものづくり」は、インプット-プロセス-アウトプットで語られます。インプットは原材料や部品であり、プロセスは加工などの生産工程の連鎖であり、アウトプットは完成した製品です。対して、いわば「ひとづくり」の場面では、インプットはセミナー参加前の人材であり、プロセスはセミナーの内容・プログラムであり、アウトプットはセミナーの目的に即した求められる人材像です。ただし、これは単に知識を投入すればよい、と言うことではありません。セミナー参加者に求められるのは、単に知識を吸収することだけではなく、最終的な目的に向け、行動様式が変化することです。例えば、今回のセミナーなら、セミナータイトルである「未来の顧客価値を起点にした新製品・サービス開発」を進めるために、どのような行動をすればよいのか、を習得していただくことになります。このためには、主に「マインドセット(ものの見方・考え方)」と「メソッド(手法・方法論)」の2点を軸に習得していただく必要があります。そして、それをどのようにして効果的に、効率よく習得して頂くか、を考えてプログラムを組む必要があります。これは生産工程で、どのような設備を用意し、どのような加工技術を用い、それをどのように配置し、と考えることに似ています。それが研修の場合には用意する新知識、テキストやワークシートなどの教材、演習の進め方や指導ポイントになり、これらについてどのような物を用意し、配置するかが問題になってきます。

今回の研修は文字通りの第1回目ということで、少なからず手探り感が出てしまい、効率の悪かった部分も否めません。これは主催者側の反省点でありますが、参加者に対してフォローをしていくことで、足りなかった部分を挽回できればと考えております。

また、先にも述べましたが、今後の課題点についても既に検討を始めております。来年度についても同様の研修を実施する予定ですが、その時にはもっと効果・効率を上げた研修をご提供できるものと考えております。ぜひご期待ください!

日科技連事務局

〈お問い合わせ先〉一般財団法人 日本科学技術連盟 品質経営研修センター 研修運営グループ

〒166-0003 東京都杉並区高円寺南1-2-1 / TEL:03-5378-1213

Copyright © 2021 Union of Japanese Scientists and Engineers. All rights Reserved.