91.モデリングによる問題解決<2023年07月04日>

元 東京都立大学システムデザイン学部教授

開沼 泰隆(63BC・T修了)

私は昭和58年4月から9月に開催された第63BCに書記として参加させて頂きました。その時は武蔵工業大学大学院石川研究室所属のM2の大学院生で、当初はM1の後期に参加したいと思っていたのですが、病気で約4か月間実家に帰って養生した後の参加でしたので、BCの雰囲気が楽しく感じられ品質管理の基礎を改めて学ばせて頂きました。その頃武蔵工業大学工学部経営工学科には、品質管理や統計学の先生が多く集まっていました。石川馨先生、草場郁郎先生、今泉益正先生、俵信彦先生、岸暁男先生、坂元平八先生、高木金地先生が在職されており、一人一人の先生にそれぞれご担当の科目を教わったのですが、体系的にかつ短時間で品質管理を学ぶことができたのはBCでした。

また、BCや班別研究会を通じて多くの知己を得ることができました。今でも交流のある人もおりますし、BC後に企業でご活躍されている方も多いと思います。

私の修士論文のテーマが化学プラントにおける品質特性値の制御方法でしたので、品質管理で用いられる多変量解析などの統計的方法のみならず時系列分析手法、ファジー制御などのモデリング手法に興味を持っておりました。BCの講義で統計モデルの基礎とモデルを用いた品質改善のプロセスを学ぶことができて、その後の修士論文の研究の進展に大変役に立ちました。主査の石川先生、副査の草場先生、俵先生からは貴重なコメントを頂き、主成分回帰モデルと自己回帰モデルを用いた制御方法を提案することができました。

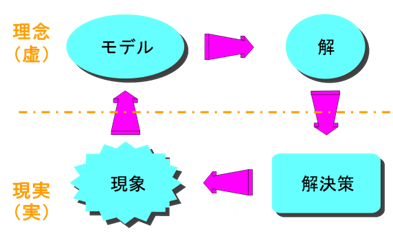

その後は、環境関連の社会問題やサプライ・チェーンの問題に対して研究を行って来ましたが、対象としている問題をモデル化し、モデルを用いて解を求めて、問題に当てはめて解の効果を検証するというプロセスを繰返してきました。このプロセスの概略を図1に示します。

|

|

|

図1.モデルも用いた問題解決プロセス |

確率モデル、数理計画モデルなどモデルは様々ですが、これらのモデルを使用した問題解決プロセスはほとんど同じで、このプロセスを何回も繰り返すことにより結果が良くなることを大学の研究生活で経験してきました。

受講されている皆様も、講義や実験(ゲーム)などを通して問題解決のプロセスを学ぶことになると思います。さらに、BCの修了後は企業における問題解決の最前線で活躍されることと思います。モデルリングによる問題解決を修得されることを期待します。